繁忙的宁波港 孙福恩 摄

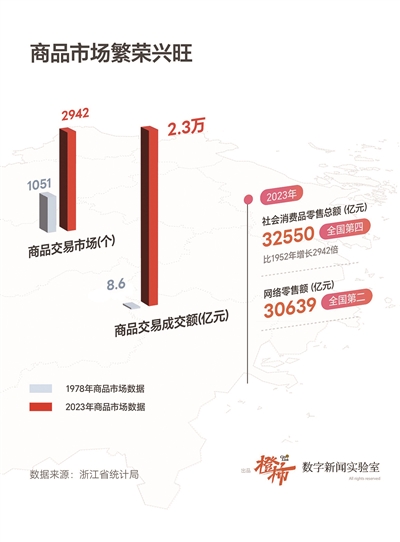

数据来源:浙江省统计局 制图 张好蔚

(上接B02)

橙柿互动:浙江的小商品在上世纪80年代就销往全国,至今浙江制造仍然独步天下,而源于浙江的阿里巴巴、海康威视等互联网科技企业也在经济生活中扮演着举足轻重的角色。为什么浙江的产业转型升级能够持续领先?

史晋川:浙江推动工业化的主体是民营企业,而民营企业家天生就对市场非常敏感。

改革开放初期,浙江的民营企业主要经营劳动密集型、低加工度、低附加值的日用消费品,纽扣、箱包、衣服、鞋子、皮带等小商品,因为当时物质生活匮乏,解决老百姓的温饱是头等大事。浙江人抓住了这个发展中的商机,专业市场蓬勃发展,在省内建起了4000多个小商品市场,其中很多是非常简陋的马路市场,包括义乌小商品市场。

当时浙江有“百万销售大军”,绝大多数创业者都是泥腿子,“白天当老板,晚上睡地板”,将浙江商品销往“三北”市场,即东北、西北、华北,而华东华南等地区和大城市的市场还是上海和天津国有企业工业品的天下。但十年后,浙江的小商品已经遍布全国城乡。

到1998年前后,浙江的民营经济遇到了瓶颈,主要原因是经过20年改革开放,老百姓的消费结构发生变化,从吃穿转向住行,也就是从温饱走向小康,同时还发生了东南亚金融危机,波及国内市场。

敏锐的浙商做出两个选择:一是抓住2001年中国加入WTO的时机,升级改造传统产业,然后大规模出海,开拓国际市场;二是抓住汽车、住房等新的市场需求发展新的产业,台州的汽摩配、李书福的吉利汽车、杭州的房地产(如绿城、南都等),还有王水福的西子电梯,都在这个阶段起飞。

新一代的浙商,他们抓住计算机信息技术这一轮新的科技革命的历史机遇,通过创业直接进入前沿的互联网行业,代表人物有马云、陈天桥、丁磊以及海康威视的陈宗年等,他们代表的是高新技术产业和现代服务业,带动了浙江经济进入新的发展阶段。

橙柿互动:1949年浙江城镇化率为11.8%,1978年为14.5%,到2023年末,浙江城镇化率达到74.2%。据您的研究,浙江城镇化率为何在改革开放之后提升如此之快?

史晋川:前面讲了,浙江的城镇化是由工业化推动的,新中国成立后,特别是改革开放以来的40多年,浙江的城镇化可以分为三个阶段。

第一个阶段是强县战略,从1978年到2002年的20余年。这个时期浙江区域经济发展在空间布局上以县域经济为主,即以县域为主调动各种资源,大力发展县域经济,全国百强县中浙江曾占到34个。

浙江的工业化以农村工业化为起点,万向鲁冠球、正泰南存辉、吉利李书福,都是农村工业化时期县域经济发展的代表。当时的工业化技术比较简陋,对厂房机器设备和劳动者素质的要求都比较低,适合在乡镇、县城空间集聚和配置要素。

当时温岭许多乡镇家家户户生产塑料鞋,买一台注塑机,原材料放进去,塑料鞋就压出来了。柳市低压电器、濮院羊毛衫、义乌小商品、大唐袜业也是这样,前店后厂,热火朝天。

浙江到世纪之交,进入工业化中期,亟须提升工业化水平,以应对国内市场饱和以及东南亚金融危机的冲击。

时任浙江省委书记习近平提出新型工业化和新型城市化的战略,这就对资源集聚提出了新的要求,更先进的技术、更高效的生产方式、更高素质的产业工人、更顺畅通达的物流等,还有能对接国际市场的各类人才。

县域经济显然无法满足这些高质量生产要素的集聚,而大城市及中心城市才能发挥其区位优势,浙江的发展空间转换进入第二个阶段,即都市化战略,要用新型城市化来推动新型工业化。

可以想一想,为什么正泰集团的研发总部是放在上海,而不是放在起家的温州乐清柳市镇?很显然,高端科技人才是有集聚效应的,在柳市镇雇一个上海工程师,给100万也未必有人肯去,而研发总部建在上海,同样的工程师,可能只要70万就能招到一批。

都市化战略阶段,浙江大规模撤县(市)建区,如萧山、余杭、鄞州等,都是在这一时期实现了空间转型,全省开始形成了杭州、宁波、温州三大都市经济圈和浙中城市群。

现在进入第三个阶段,实施“大湾区”都市圈联动发展战略,以杭甬“双城记”为核心,加快要素高端集聚,支撑民营经济转型升级,孕育壮大新产业,杭州现代服务业与宁波先进制造业互动发展,建设双循环的战略枢纽,加速区域经济高质量发展。

最近省委省政府又提出,要在温州打造高质量发展“第三极”,加快温州都市经济圈与长三角和“大湾区”联动发展。

橙柿互动:您一直在强调民营化和市场化在浙江经济发展中的推动作用,全国很多地方来浙江取经,往往总结为一句话:找市长不如找市场。为什么给人这种印象?

史晋川:这个问题我们在研究温州模式的时候就认真探讨过,我认为,浙江之所以能处理好市长和市场的关系,除了自然禀赋造就了历史文化禀赋,另一个很重要的原因就是浙江土生土长的基层干部。

改革开放后到小平同志南方谈话期间,越来越多浙江本地培养和成长起来的基层干部走向各级领导岗位,这些干部从小受到本土文化熏陶,对县情乡情更了解,对老百姓的创业更加宽容。同时,民营经济发展起来后,对当地的经济发展、老百姓的收入和政府的财政税收,贡献越来越多,形成地方政府和民营企业的正反馈。

浙江经济发展首先是得益于市场的力量,市场在资源配置中起决定性作用,推动了经济发展,同时政府则为市场发挥作用提供更好的条件,起到增进的作用。这就是从十八届三中全会到二十届三中全会都提到的,市场在资源配置中发挥决定性的作用,同时更好地发挥政府作用。

曾经有些人认为,浙江政府是无为而治,其实不是,浙江各级党和政府做了很多实事来发育市场交易关系,培育市场交易主体,制定市场交易规则。

例如义乌小商品市场的兴起和发展,早年全国很多地方官员跑到义乌取经,回去纷纷盖起市场,但都没达到义乌的成就,为什么?因为只学到皮毛。

义乌小商品市场的缔造者谢高华书记,是我非常敬重的忘年交。他当义乌县委书记时,不是首先靠政府去盖市场,而是听取群众呼声制定了“四个允许”的政策:允许农民进城经商、允许长途贩运、允许开放城乡市场、允许多渠道竞争,奠定了义乌世界级小商品市场发展的最初基础。(下转B04)