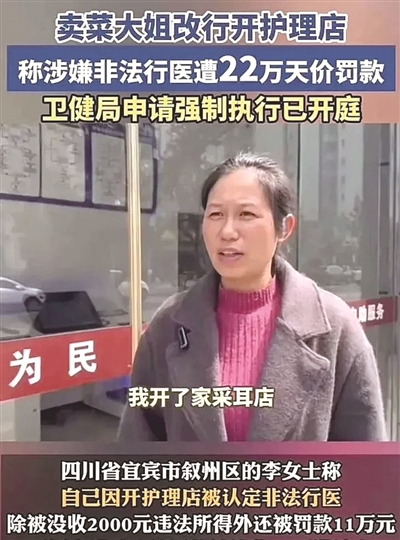

近日,据媒体报道,四川宜宾一家耳部护理店被当地卫生执法部门认定为“擅自开展诊疗活动”,被处罚款11.2万元。由于店主未按时缴纳罚款,又被加罚11万元。

店主李女士在接受采访时表示,她原本靠卖菜为生,为了增加收入,筹钱加盟了一家耳部护理店,营业两个星期仅获利500元。她解释,由于不知道开采耳店要申请许可,也不了解相关法律程序,被查处后拿不出钱缴纳罚款,以为关门就可以了,没想到会被继续追加罚款,还会被告上法庭申请强制执行。3月22日,申请强制执行案开庭审理,法官未当庭宣布庭审结果。

这一事件被媒体报道后引发热议,不少网友认为这是“小过重罚”,宜宾市翠屏区卫生健康局则表示罚款“有法可依”。

类似的“小过重罚”屡有报道,也多次引发争议。这类案件的共性往往涉案金额少,涉案人大多属于无心之失,但收到的罚单却数字惊人。处罚符合法律规定,但却不被大众所支持。

2023年6月,河南洛阳市西工区一名三轮车卖菜大爷,因为销售不合格蔬菜领了“天价罚单”。他卖菜获利21.05元,却被罚款11万元。行政机关向法院申请强制执行,法院最终裁定不准予强制执行。

2022年8月,黑龙江大庆一家蔬菜店在成本没有上涨的情况下,将进价1.2元/斤的土豆,售价从1.4元/斤涨至2元/斤,被认定违反价格法、涉嫌哄抬物价,被罚款30万元。

此前,陕西榆林一个体户因违规出售5斤芹菜被罚款6.6万元一事,引发关注。国务院督察组经调查认为,当地有关部门的罚款决定有过罚不当之嫌。

中国政法大学法学院副院长张力分析称,“小过重罚”屡次发生,一是因为有些法律规范过于“一刀切”,没有区分企业等市场主体和普通个人偶发的违法行为,以前者为对象制定的规则,不免处罚过严。另外,个别执法部门机械执法,狭隘理解裁量基准,没有统筹考虑本领域法律法规与行政处罚法的适用关系,导致部分执法活动有悖法理,更无视情理;此外,个别执法部门只执法不普法,以执法代替普法,没有充分引导企业和群众合法合规经营,重事后处罚,却忽视了事前、事中的监管和社会公众感受。

综合央广网等