制图 刘婧楠

90后00后两会Talk秀

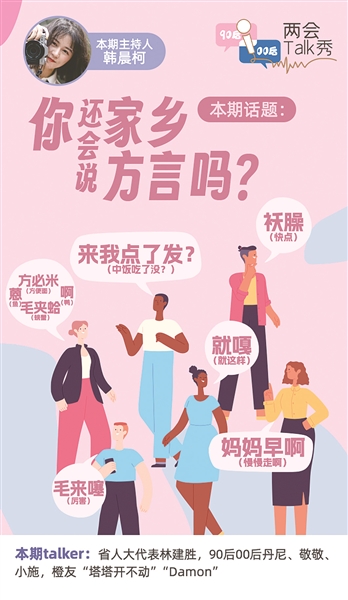

90后报道团:凌姝文、邵婷、杨亦淇、韩晨柯

今年初,电视剧《繁花》热度持续上涨。这部上海味儿十足的电视剧,邀请了几乎全上海演员班底用沪语来演绎故事、塑造角色,几位主演说着市井味十足的上海话,将观众拉回到了上世纪90年代初的上海。

《繁花》原著作者金宇澄曾说:“方言是一种味道,是最能代表地域的一种滋味。”

电视剧播出后,全国观众都加入了上海话学习热潮之中,从剧中感受到了属于方言的魅力。

网友纷纷留言:“上海话真的很上头!”“最近感觉活在剧中,这是上海话的高光时刻!”

天南海北的观众们也首选听沪语版,弹幕里类似互动并不少见——“北方人也喜欢看啊?”“喜欢,都开始跟着《繁花》学上海话了……”“上海人说上海话才最放松、最尽兴,看沪语版才有那味儿!”

一部方言剧,达成了与观众的文化共鸣和情感共振,也将从年轻人日常生活中逐渐“消失”的方言,拉回到了大众视线。

吴语、闽语、客家语、官话、蛮话、赣语……浙江足足有88种地方方言,但是会讲方言的年轻人却越来越少,大部分人都表示:听得懂,但不会讲,也不会解释。

有橙友的经历引人发笑:杭州方言里,以前有人问我“千瑟瑟”是什么意思,我想了半天说:就是“千瑟瑟(杭州话,发嗲、撒娇)”。

你还会说家乡方言吗?回家过年,你用普通话还是方言拜年?为什么方言成了只可意会、无法言说的语言?

今年省两会,来自温州瓯海农村一线的省人大代表林建胜,带来了一份关于加强浙江方言保护的建议。

“三代不同语”的比例达到近80% 建议学校调整教学布局,建立方言课教学

“我家两个孩子,儿子在杭州上大学,女儿刚上小学,都不会讲温州话。”林建胜说,哪怕是在家一直用温州话交流,女儿进入幼儿园后,就开始说普通话,先前学会的方言又还回去了,“这样的现象在年轻一代中太普遍了”。

根据方言相关调查,目前“爷爷奶奶说方言,爸爸妈妈工作时说普通话,在家说方言,青少年说普通话”的“三代不同语”的情况达到了78.9%;认为“方言正在消失”也占了多数,达到了62.8%。

林建胜注意到,年轻一代方言退化的现象,城市比农村严重,大中城市比小城市严重,小的方言区比大的方言区严重。一些农村地区,特别是山区的小片方言,使用人口少、受通语影响深,已面临失传的境地,而呈现出萎缩状态的方言则更多。

“方言是我们的根,也是一个地区的历史。”林建胜说,像瓯剧、莲花落、婺剧、甬剧等浙江地方剧种,只有用方言讲才能反映出其真情实意,离开了浙江方言,用普通话讲就少了原本的韵味。

浙江还是我国著名侨乡,大量活跃在海外的华人、华侨对家乡方言有深度的认同感,如果方言消失,这些漂泊在外的人何以归家?

如何让乡音不绝,林建胜提出了6点建议——

1.要制定保护方言的政策,投入必要的人力财力,建立浙江方言活力状况评估体系,促进、完善本地方言的保存、提升、教育和推广。

2.加强方言的调查和研究,建立浙江语言资源数据库。组织专家学者对浙江方言开展广泛而深入的调查,积累丰富的方言资料(特别是有声资料),以便后人查看有所考究。

3.建立方言课教学,推进各大高校方言学科的建设,培养更多专业研究人才。在教学上,中小学不再禁止方言,并适当安排方言教育,努力营造母语方言文化的校园学习氛围。

4.提倡家庭在日常生活中多用方言交流,让方言在生活中日常化。也可以多多组织举办浙江地方方言讲演比赛等赛事,引起初学者的浓厚兴趣。

5.加强公共空间方言推广。地方电视台、广播电台多推出一些方言节目,城市的一些公共空间,例如公共交通、商场、电影院等,实行普通话和方言双语播报等,让更多的人能接触方言。

6.建立方言博物馆、体验馆。利用数字模拟、多媒体网络等技术,让学生体验方言资源的丰富,也使市民和游客了解当地方言文化。

“形式还有很多种,比如多拍优质的方言版电视剧,温州话版的《温州一家人》就特别受温州人喜爱。这样的精品剧应该更多!耳濡目染,给大家创造一个说方言的语境,才会有越来越多的人愿意去说方言。”林建胜说。

Talker:丹尼

(1994年出生,小红书博主)

听懂方言没有压力,但让我说,就有点头大了。其实我觉得吴侬软语虽然很好听,像杭州话“麻巧儿(麻雀)”“发靥(可爱)”就很萌萌哒,但有时候正儿八经地放进作品里就有些怪。比如我看上海话版《繁花》就总是出戏,还有小红书上有位只讲上海话的鸟类博主,她的视频我也都是静音看的。

怎么说呢,可能如果换成是自己家乡的方言,就会好一点,但这样就很难达到破圈传播的效果。这件事只能一步步来,从学前教育抓起,至少让下一代能听懂、不遗忘。

Talker:橙友“塔塔开不动”

(1999年出生,在杭务工人员)

宁波人称呼自己,都会说“阿拉”宁波人。这是我们心照不宣的默契和文化基因。我们现在讲文化自信,方言也是一种地域文化,也要文化自信。

印象很深的是第一次去外地上大学,打电话给爸爸妈妈报平安,不自觉就开始说家乡话。出门在外,听到宁波话也觉得亲切。

现在有很多人说,听得懂方言,但不会说,总觉得很可惜!虽然我的宁波话说得也不是那么流利,但我觉得,方言还是要说、要传承。如果连自己家乡话都遗忘,一个人的身份标签也就没有了。

Talker:敬敬

(2000年出生,浙江大学研一学生)

我觉得让一个整天在互联网“冲浪”的人说方言,太难了吧,没有那个语境啊!从小在学校里就是说普通话,有时候脱口而出几句方言,还会被老师批评。现在人与人之间都是网友的关系,天南海北的关系全靠普通话联结。唯一能说方言的场合就是家里,和亲戚、长辈交流,他们说方言,我就普通话夹着方言,想想也是很好笑。

很羡慕东北的室友,和家里打电话都是用东北话,有时候还把我们的口音带偏。东北话电视剧也很好看,我经常拿《乡村爱情》当下饭剧。

如果要重拾方言,个人比较偏向看剧,看剧是学习语言的一条捷径。希望可以多一点像《繁花》这样的地方话影视剧,大家都可以学习、讨论!

Talker:小施

(2003年出生,温州商学院大三学生)

说到方言保护,感觉我们这一代和父母辈与方言的距离,就像母语跟“二外”一样遥远。

小时候家里爸爸妈妈对话基本用方言,我也能听懂,说点基础的短句子。但是随着长大,方言使用得越来越少,跟大江南北的不同人进行交往,现在脑子里的方言好像都是各地极速精简版,久而久之家乡话只能听不能说了。很像我学英语,但是比英语更好一点,毕竟我英语听也听不懂,说也说不清。

现在和长辈聊天,常常有考场上写作文的抓耳挠腮感,妈妈在身边的时候可以求助翻译一下。他们那辈是熟练掌握并精通普通话和方言的一代,我们基本上方言已经忘光光了。

Talker:橙友“Damon”

(1997年出生,在杭务工人员)

说到方言,我可能就是让方言消失的那一代人。

上幼儿园、小学的时候都是“写好规范字,说好普通话”,所以家里都会跟我说普通话(毕竟要考拼音的),不过跟我说富阳话,我也听得懂。一开始没觉得不会富阳话有什么,一直到大学里,所有室友和家里聊天全是加密家乡话,只有我是江浙普通话,感觉哪里好像不对。以前也偶尔说说富阳话,被我妈“嘲笑”发音奇怪,于是放弃。

你还会说家乡的方言吗?

你觉得应该如何让大家愿意说方言?

欢迎来橙友圈“9000秀”发帖,说说你的看法。