记者 程潇龙

“8000多年前,背靠林木苍翠、野兽成群的四明山余脉,数十位先民在井头山脚下建了一个小小的村落。他们在湿润的晨雾中醒来,沐浴着暖热的阳光,脚踩海水拍打的湿地滩涂,面朝一片风平浪静、鱼贝繁盛的古海湾。捕鱼狩猎、繁衍生息,过着清苦却恬静的日子,一直到海平面上升……”

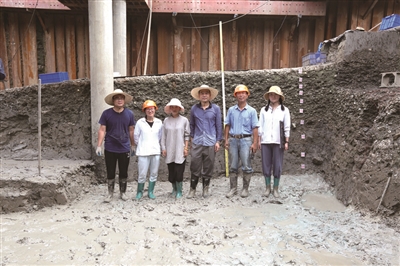

在井头山考古队领队孙国平的考古笔记里,这片土地充满了鲜活往事。这里是浙江余姚的井头山遗址,满目的泥泞和深坑。他和队员们年复一年日复一日,在泥水坑里摸爬,为解答困惑当代人长达半个世纪的几大谜题——

在远古时期,人类究竟是什么时候抵达海岸、适应海洋和利用海洋的?拥有良好区位和漫长海岸线的中国沿海地区,中国人最早是什么时候走向海洋的?或者说,中国人究竟于何时何地开始靠山吃山、靠海吃海的生活?而地理条件优越的浙江海岸线上,是否有着很早的海洋文化渊源?

井头山遗址发现于2013年,2019年国家文物局立项批准后开始大规模发掘,第一期考古发掘获得重大成果:突破了河姆渡文化7000年的历史界限,将浙江人文历史纵深向前推进了千年。井头山遗址成为浙江又一处史前文化高地,被评为“2020年度全国十大考古新发现和中国重要考古发现(六大发现)”,并被列为“考古中国”重大项目。

每一次出手,孙国平带领的考古团队总能为人们带来惊人发现。近期,井头山遗址开始了第二次发掘,目前挖掘至地下10米多的深度,创下中国沿海考古新纪录。

六七千年前的河姆渡文化

出身和来源会是哪里?

身上沾满泥巴,脸色晒成黧黑,眼镜上溅满点点泥水……多次见到孙国平领队,记者都是这个印象,经年深刻。

你很难把眼前这个在泥水里摸爬的人,和资深的史前文明研究学者身份联系起来。

尽管牢记着安全事项,但坑大水深地形复杂,50多岁的孙国平记不清有多少次摔倒擦伤……

1988年7月,他从北京大学考古专业毕业后,进入浙江省文物考古研究所。

“我虽然从小在杭州湾边吃着各类小海鲜长大,但在工作之前,都尚未见过真正的蓝色大海。海洋情结,也无意中帮助了我的工作。”

20世纪五六十年代,当时人们的认知很简单:宁绍平原东部地区都曾经是海水淹没后沉积泥土的区域,不可能在很早时候,就有先民在此生活。那时,很少有人意识到“沧海桑田”式的环境变迁和人类家园,常常有兴衰迁徙的过程。

1973年余姚河姆渡遗址被偶然发现,一下子打开了六七千年前东南沿海先民氏族村落生活的一扇窗户。自此,人们清晰地认识到:长江流域乃至整个中国南方地区,也生长着远古的文明。

江南,不再是学界以往所认知中的“蛮夷”之地,它的远古文明同样灿烂,先民们的生活一样丰富精致。

浙江沿海地区的河姆渡文化,成为孙国平的主要研究方向。

“那么,作为江南古代文化之源的河姆渡文化,自身已具有非同寻常的丰富和精彩,其出身和来源会是哪里呢?”

这个秘密,曾持续了四十多年悬而未决。

蚶、螺、牡蛎、蛏、蛤、蚝……

浙江先民是中国最早吃海鲜的人

在北纬30度坐标之下,在“库存”总量达到20000平方米的史前遗址上,孙国平和队员们正努力一点一滴“复活”中国沿海最早渔民最鲜活的生活场景。

地层已掘进近10米深,坑道里到处是小水洼……近几日,江南多变的雨雪天气,又加重了挖掘工作的艰难。

孙国平记得,在河姆渡遗址发现整整40年之际,2013年国庆节后一场台风带来的强降雨给宁波人民造成了灾害。但意想不到的是,深埋地下的井头山遗址,却在水灾中“浮出水面”,让持续40年的未解之谜迎刃而解。

从2013年年底,孙国平带着队员们,在这里开始长达10年时间与泥水深坑打交道。

为了清理出水坑里的器物,他不得不泡在泥水里,小心翼翼用工具把它们一点点抠出来,有时候甚至徒手泡在污泥里摸索。

考古工作并非很多人想象的那样:在“象牙塔”里工作,和大学教授一样的儒雅洁净气质。

从拂晓到黄昏,一出坑,每个人都成了“泥猴子”,相对彼此间会哑然失笑。

孙国平清晰地记得:挖掉厚达六七米的黏软淤泥之后,最先暴露出来的土层,很像铺满贝壳的海岸沙滩。

大大小小的牡蛎、蚶子、海螺夹杂在土层中,还有少量动物碎骨头,以及陶器碎片、石器、骨器等人工器物。

贝类海鲜数量极其庞大,“可以说是成千上万筐,无法用单件计算。”

很难想象,这是远古先民们吃剩下的“厨余垃圾”。

这些“厨余垃圾”被孙国平他们一点一点从泥水里“抠”出来,清理存档,封存在大塑料箱里,摞了四五层那么高。

“巨无霸”贝壳还摆了好几张长桌,牡蛎壳甚至比成人手掌还要大几圈。

蚶、螺、牡蛎、蛏、蛤、蚝……成千上万筐吃剩的海鲜贝壳,搬也搬不完。猕猴桃、橡子、麻栎果、桃核……他们曾经吃完海鲜又吃水果。

“像不像史前海鲜市场?浙江先民,可以说是在中国沿海最早吃海鲜的人。”孙国平说。

这些人类吃完肉后剩下的大量贝壳堆积,即是考古定义的“贝丘遗址”,这是古人海边生活的最好实证。

考古表明:这里就是浙江人远古祖先的海岸故乡。

孙国平认为,井头山遗址第一期发掘中,所出土的生活遗迹和丰富遗物,真实记录了井头山人(最早的宁波人)衣食住行的日常生活。也确凿地证明:中国先民从远古时期开始就没有忽略过大海,并顽强和智慧地适应大海、创造性地开拓出丰富多彩的海洋文化。

更加可以引以为傲的是,井头山遗址表明:中国人适应海洋、利用海洋、以海为生的年代,放眼整个世界,几乎也是前无古人。

这次,突破河姆渡文化7000年历史界限的井头山遗址,开始第二次发掘。

孙国平介绍,第二次发掘主要目标,是寻找古海岸边的居住区房屋和相关生活遗迹。第二次的发掘,具备发现干栏式村落遗址建筑的可能性。

“根据钻探结果,还可能发现村落边上的小型码头。目前,已发现村落边曾生长的红树林等植被遗迹。”

慢慢地,这座8000年前的村落,正显现出边缘的身影,仿佛触手可及……未来惊喜可期。

人物简介

孙国平,浙江省文物考古研究所史前研究室主任、井头山考古队领队。

2003年以来,连续10多年主持河姆渡文化代表性遗址——田螺山遗址的主动性考古工作和多学科研究。

最近10多年间,利用田螺山遗址的考古发掘材料,与国内外研究机构和多学科研究专家,一起在《Science》《考古科学研究》重要刊物上,发表数十篇河姆渡文化及相关问题研究的论文。

2013年以来主持井头山遗址的发掘和研究,为破解近50年的河姆渡文化来源之谜,找到了宝贵的突破口。把余姚和宁波地区的人文历史,向前推进到距今8000多年前,也为中国海洋文化起源、沿海地区环境变迁等重大学术问题研究获取了科学例证。

2021年,他主持的井头山遗址发掘项目,入选2020年度中国重要考古发现(“六大”发现)和2020年度全国十大考古新发现。