你是不是经常有一种感觉:玩了等于没玩,吃了又好像没吃,读书一知半解,看景走马观花……最近,人们习惯在自己做的事前面加上一个“浅”字,比如“浅玩”“浅吃”,来表现行事的点到即止。

点到即止,好奇心不答应!杭州这座城市的秘密,橙柿互动讲给你听。橙柿讲坛,今日开讲!记者 韩晨柯

橙柿讲坛是? 把杭州的前世今生讲给大家听

橙柿讲坛,讲美食、讲地理、讲文学、讲故事,嘉宾们用生动的语言争取听众、传播知识,更重要的出发点,是为那些隐秘的角落争取世人的关注,把杭州这座城市前世今生的故事讲给大家听,告诉杭州人古代灿烂文化与当下幸福生活的关系。

都市快报将邀请一批对杭州城市文化遗存有探寻、对优秀传统文化有深究的作家、学者,一起来说道这座风雅之城的风俗、风味、风趣。

既然是讲坛,那就嘉宾讲,观众听。为了方便大家收听,橙柿讲坛将以音频的形式呈现给大家,每周五更新一期,每期时长半小时左右,你可以在开车路上听它解闷,在宁静的深夜听它入眠,随时随地打开,每时每刻了解杭州的有趣故事。

怎么收听?

扫码下载橙柿互动App,进入“杭州”频道,进入“橙柿讲坛”专题即可;也可以在喜马拉雅、蜻蜓,直接搜索“都市快报”官方号。

来吧,让“橙柿讲坛”陪伴你度过闲暇时光。

开讲嘉宾是?

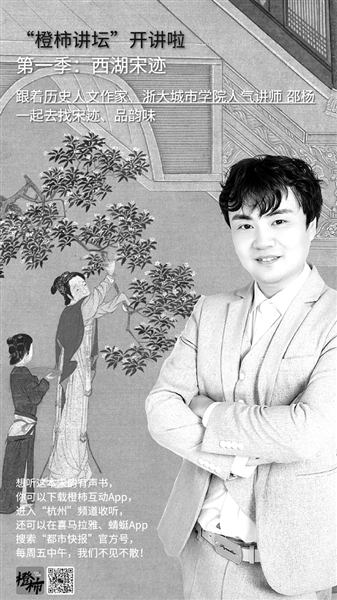

历史人文作家、互联网超人气写手邵杨

邵杨是浙江大学影视文化学博士,浙大城市学院讲师,“杭州优秀传统文化丛书”《我从山中来》作者,多家媒体专栏作家与特约评论员,也是互联网超人气写手,文学功底深厚。

他是土生土长的杭州人,爱玩,常常出没于小众的名胜古迹中;好学,能把这些小众名胜的历史了解透彻,说得头头是道,自称“一个生于杭州、在湖光山色中长大的幸运儿”。

正如邵杨在书里写道:“杭州,有岁月、有文化、有现代、有古意、有雅人、有名将,有山有水有坡有谷、有花有木有泉有洞,有不落尘网的道骨仙风、有欢娱熟络的凡俗烟火,有城市和风景、过去和现代、空寂和热闹、入世和出世。精致和谐、大气开放,不争不抢,却装下了关于生活美学、城市美学、自然美学的全部理想。”

由于从本科起就和影视文化打交道,邵杨的语言画面感十足,三言两语就勾勒出一个具体的情景,他讲课生动有趣,充满激情,常常讲着讲着就演起来了,让人忍俊不禁,听着听着就被他圈粉了。他也是浙大城市学院最受欢迎的老师之一,选修课每学期都爆满。这次不用拼运气了,在橙柿讲坛就能听到他的精彩讲解!

准备讲的是?

听这本宋韵有声书,一起寻找西湖宋迹

邵杨准备在橙柿讲坛讲什么?

宋韵,西湖。

杭州是一座人文底蕴深厚的城市,今年杭州市第十三次党代会上,杭州提出了“努力打造东方文化国际交流重要城市”的任务。东方文化在杭州的一大特色是宋韵文化。

对杭州这座古都而言,经过数百年积淀和传承,宋韵已形成一种“基因”,融化为城市精神和生活美学,是具有中国气派和浙江辨识度的重要文化标识。从高雅“庙堂”到烟火“江湖”,从市井展演到皇家技艺,从勾栏瓦肆到宫廷刺绣,无不悄然展现着杭州绚烂的宋韵文化。

就连英国史学家汤因比都说:“宋朝是最适合人类生活的朝代,如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

讲西湖,却不指单纯的西湖。西湖不仅仅是杭州的一个地标景观,也是杭州的一处重要行政区划、中心行政区划,讲杭州、讲宋代的杭州,离不开这个区域。

在西湖区,邵杨完成了硕博学业,对这片区域,他有自己的收藏和眷恋。邵杨说:“西湖区,正是我们这场寻宋的立足点和回归点,它拥有无数自然风物和人文古迹,给了我们的寻访最得天独厚的蓝图。”

细细数来,西湖区确实有不少等待挖掘的宋韵文化。比如“半部见杭州,三分在西溪”的《水浒传》,书中的地理地名、山川形胜、物产民俗、方言土语,处处都隐含着杭州元素与西溪光影。

比如坐落于留下大街中段的忠义桥,是研究南宋时期石拱桥和杭州古代桥梁发展演变历史的实物例证。

比如双浦镇的朱熹昙山题刻,记载了南宋著名哲学家、教育家朱熹自杭州返闽途中偕弟子同游昙山的情景,这也是杭州迄今发现仅存的有朱熹题名的石刻。

在西湖区,这些千年历史文化的韵脚,不仅可触、可闻、可参与,也不断被挖掘、传承、发扬,注入时代的生机与魅力。

当宋韵牵手西湖区,橙柿讲坛第一季——“西湖宋迹”正式开启,跟着邵杨去西湖区寻宋。他将在大家熟悉的文学作品里、在日常的吃食中、在偏爱的景点中,去找一找“宋”存在的线索、遗迹,再利用这些线索和遗迹,拼合出一些属于“宋”的场景和面貌。

首期特别直播节目

双浦双圆、酒乡沼虾

与杭州两位“老市长”有啥关系?

“民以食为天”,饮食文化是中华传统文化的重要组成部分,任何一个时代都不缺吃货。从吃饭的角度来看,宋代可以说是承上启下的时期。

宋代及以前,一天两顿饭,在宋代慢慢开始流行一天三顿饭。从这些饮食习俗的改变,可以看出宋朝不仅经济发达,美食还特别多!

“西湖宋迹”第一期,舌尖寻宋,为你奉上味蕾上的那一缕余韵。

俗话说靠山吃山,靠水吃水,杭州自古被称为鱼米之乡,亚热带季风气候、丰富的降水、密集的河流湖泊,给了它得天独厚的水产品养殖和捕捞环境,至于西湖区,就更是以多湖泊、多沼泽、多湿地著称啦。

所以,宋代杭州人的精妙烹调技艺、西湖区范围内居住的宋代先民餐桌上,毫无疑问,会有本地最容易接触到的食材——鱼虾。

双浦双圆、酒乡沼虾,这两道杭州市民餐桌上常见的佳肴,都是从西湖区推广出去的。它们分别与宋朝时,杭州的两位“老市长”苏东坡和范仲淹有关。

北宋熙宁七年,苏东坡任杭州通判,这年杭州突发蝗灾,民众深受其害,苏东坡便开始了捕捉蝗虫的漫漫征途。有一天,一行人正好路过如今西湖区的双浦一带,看到道边有一家小店,临时决定在此用饭。

店家听说市长救灾归来,那么辛苦,必须好好犒劳一番啊。可小村庄里没什么山珍海味。灵机一动,去后厨烧出一大盆地方特色菜,什么内容呢?十个鱼圆加十个肉圆,以及青翠的葱花和多种蔬菜点缀其间。还给这菜取了个名字——“双浦双圆”,意思是,双浦镇上的两种圆子,数目还都是十个,正好十全十美、圆圆满满,祝贺苏大人功成归来。

苏轼一听,连连称赞好名字,一尝味道,更是鲜美异常。从此,双浦双圆从民间小吃登上了大雅之堂。

双浦双圆还有什么故事?酒乡沼虾又和范仲淹有什么奇妙缘分?西湖区还有什么有故事的美食?

今天中午12点,我们将为橙柿讲坛的“开坛”举办一场特别的直播——都市快报主播YY将带着大家的好奇心,和橙柿讲坛第一个嘉宾邵杨,一起说道说道柴米油盐背后的人间温度。除了听讲外,我们还准备了西湖区的美食,等你来抽奖。

来吧,我们在橙柿互动等你。