什么书你想先读为快?你有什么好书想与大家分享?都来“橙柿互动”App橙友圈#深夜读书馆#话题告诉我们

记者 邢鹤涛

古代又没有视频记录,要如何去了解古代人的生活?

我们往往从史书野志中寻觅,得来的是王侯将相的事迹、文人雅士的逸闻。

普通老百姓的日常是什么样子的,古人的一些笔记中可以发现一些细节。

如果想要再直观一些,可以从一些流传下来的画作中发现。不过,中国古画以山水、花鸟居多,又或者是士大夫之间的聚会酬和,真正表现市井生活的并不多。

不多,并不是没有。其中有一种名为“外销画”的作品,虽然艺术性和传世的文人画差之甚远,却能真实地反映当时的日常生活。

外销画大约始于18世纪,在当时唯一的通商口岸广州,出现了一帮默默无闻的民间画匠,他们吸取了西方的绘画技术,主要画一些自然景观和风土人情,像明信片一样,卖到国外。这种外销画盛行了一百多年,一直到摄影技术流行,才逐渐式微。

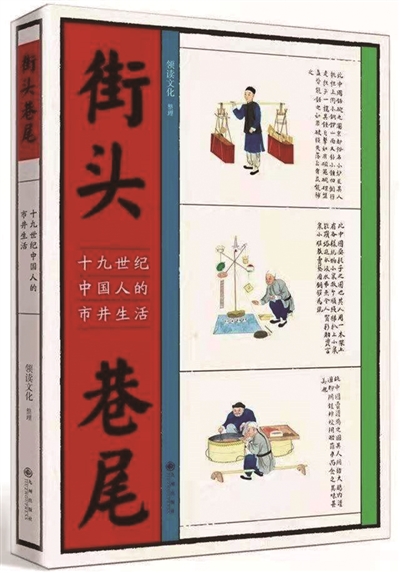

外销画本是当时世界了解中国的媒介,这些作品如今收藏于欧美的一些博物馆,一直不为国人熟知。这些年,开始有人将这些画介绍到国内,成了我们了解旧时风俗的渠道。这本名为《街头巷尾:十九世纪中国人的市井生活》的书,就整理了一百多幅创作于19世纪的“外销画”,描绘了当时社会生活场景及各行业人物。

全书分为三个部分:“行业·生计”篇里都是小商小贩、小手艺人的日常经营;“民风·民俗”篇里是一些民俗活动,正是这些写实的描绘给我们呈现了一幅浓浓的生活图景,生动、有趣;“玩物·杂耍”篇包括一些当时孩童的游戏、先人的闲暇生活。

19世纪是清代中晚期,距今并不算久远,画中那些街头巷尾的风物,有些甚至在现代生活里还能找到痕迹。这些作品画面鲜活生动、真实质朴,还配有简单易懂的文字解释,充满烟火气。年纪大一些的人,小时候可能都见过,即使没见过,或许也从长辈口中听说过。比如挑着担子做剃头、修鞋生意的,还有街头卖字、表演杂技的,等等,组成了一百多年前的“清明上河图”。

19世纪中国人的市井生活到底是什么样子的?我们不妨看看这些画,了解一下。

剃头

其人挑着担在街市上行走,手上拿着“唤头”,每到大街上,就将担子放下,准备给来往的人们剃头梳辫,非常方便。

注:唤头,旧时理发匠荷担上街所持的响铁。

医道

京城中有太医院等不同等级的医生,在衙门当差,如果有人请去看病,需要付车钱不等,如果上门看病,叫做门脉。

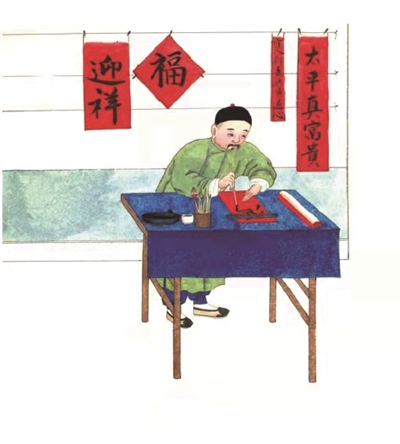

卖春联

这是能写书法的人,年底清闲无事,摆一张桌子,备齐笔墨纸砚,沿街摆摊,写对联出售。

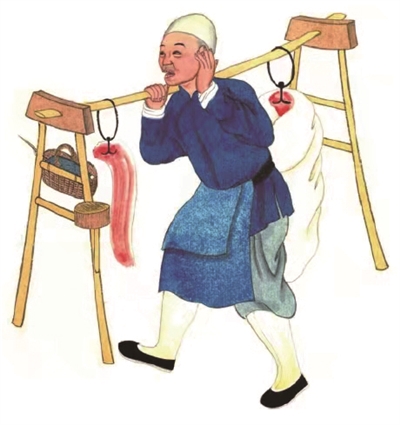

街前卖猪肉

其人挑着小木架,上面挂满油肉、肘子等,上街卖给各家住户,图的是送货上门,价格便宜。

卖毡垫鞋垫

冬天有很多四面八方的乡里人来京城做生意,沿街叫卖“鞋垫”“毡垫”等,可换一个冬天的衣食费用。

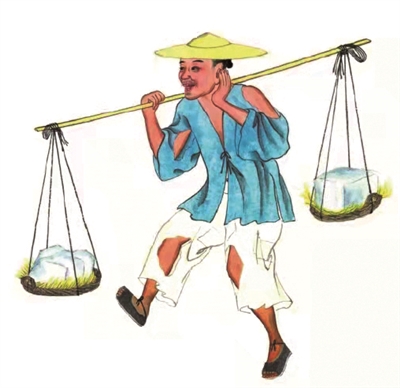

卖冰核

其人是贫苦人,每到炎夏三伏天,用筐到冰窖里挑两块冰,沿街零碎售卖换钱。

烧包袱 每年清明节、农历七月十五、十月初一,是鬼节,人们焚烧纸包袱,寓意为先人供饭食。

耍猴

这种牲畜长得像人一样,浑身长满毛,有灵性,会做鬼脸、穿衣服、爬杆、翻筋斗、赶羊等,其人将猴子拉上街市,鸣锣为号耍猴,以此为生。

送火锅

猪肉铺子中用锡做成锅,中间有铜管,可以烧炭,锅里放上肉片、粉条、蔬菜等,加汤熬,这样天气冷的时候可以随时吃到热菜,叫做火锅子。