曾几何时,污水无序排放,导致一些河段遭受严重污染,受地理、气候等因素影响,有些河段几度干涸断流。这些年来,随着国家有关部门和运河沿线省市持续加大生态保护力度,干涸的河段重新过水,黑臭的河水逐渐变清。沿线村镇因运河而生、因运河而发展,各自正展现出独特的生态宜居风貌。而这一切的改变,是运河沿线万千人家共同的努力。正如歌词唱的:门前有条小河,在缓缓地流淌,一朵浪花,一团波光,流淌着美丽风光……

文脉传承

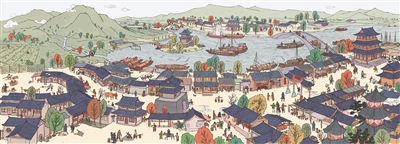

穿越2500多年历史,蜿蜒近3200公里,大运河承载着厚重的文化底蕴。作为世界文化遗产,中国大运河蕴含着丰富的文化基因和文化密码,承载着中华民族的情感和记忆。

中国刀剪剑博物馆、中国扇博物馆、中国伞博物馆等场馆成为展示大运河文化底蕴、培育文化自信的新空间,让大运河文化焕发新光彩……大运河拱墅段的历史文化街区,相继完成尊重历史、修旧如旧的保护修缮,吸引不少市民游客打卡体验。在拱宸桥畔的桥西直街,至今保存着19世纪以来逐渐形成的街巷里弄格局,承载了老杭州的生活、饮食、礼仪、民俗等。

科技赋能

在运河沿线,不少港口为停泊的货船增设了供电设施,许多货船在驾驶舱顶上安装了光伏电池板,船家的生活用电不再依靠船上的柴油机发电,减少了燃油消耗和污染排放。

大运河,这条见证了千年繁华的水道,正迎来数字化智慧发展的新篇章。智能监测、数字化管理,让发展更高效、生态更平衡。大运河的智能化,不仅是对传统航运方式的革新,更是对文化传承与生态保护的积极探索。它将传统与现代相结合,让古老的运河焕发出新的生机与活力。

业态焕新

流淌了千年的运河,如今依旧在为两岸人民造福。在小河公园的油库里喝咖啡,在桥西的米其林餐厅里就餐,在小河直街的文艺店感受别样气息……近年来,运河周边全面实现“焕新蝶变”。 如今的大运河边,昔日的老厂房、旧仓库串珠成链,构筑起没有围墙的博物馆群。复原传统的绘画、书法、烙烫等制扇场景,在中国扇博物馆演绎了“中国扇子”的前世今生;杭州工艺美术博物馆推出的西湖绸伞、皮影、麦秆剪贴扇、陶瓷捏塑、剪纸等手工艺体验项目,格外受青少年和游客欢迎……

■ 城报微评

让我们一同期待

大运河的下一个十年

一条大运河,穿越古今,纵贯南北,悠悠流淌。中国大运河,是文化之河、经济之河、生态之河,更是中华文明的“精神标识”。传承、保护、利用,在中国大运河的每一寸河道中,都极尽体现。

大运河不仅是“世之瑰宝”,更是杭州的“城之命脉”。流淌了两千多年的大运河见证着杭州的成长与变迁,奠定了城市格局、拓展了城市地域、繁荣了城市经济、丰富了城市文化。而在运河的两边,一步一景又串起了各种诗意生活。

如今,大运河仍静静流淌,用千百年来的文化积淀,给予沿岸生机与活力。申遗十年后,大运河又将如何流向更远的未来?生命不息,流动不息,让我们一同期待,大运河的下一个十年。

城报记者 王佳婷