北京时间8月10日12时03分,谷神星一号遥七运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的西光壹号01星等7颗卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

地卫二创始人兼首席执行官温卓明介绍说,这颗历时一年多打造的卫星是由地卫二空间技术(杭州)有限公司自主研发的。

“地卫智能应急一号”不一般,因为它有一颗超强大脑。“中国首颗以人工智能(AI)载荷为核心、具备智能操作系统的人工智能卫星,即将正式投入运营。”

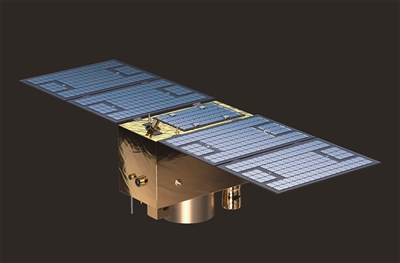

在临平区算力小镇,记者看到这颗卫星的照片。方形的金属盒子上面,顶着一张长方形薄板。温卓明介绍,这颗卫星外部搭载了一枚全景镜头。更重要的还在“看不见的角落”。与以往的传统遥感卫星不同,这颗卫星的核心优势,在于其自主研发的“天空地脑一体化”架构,可实现语义理解、在轨识别、智能分割、智能压缩、无效数据清洗、大模型推理等星上AI能力,能有效提高遥感卫星运行效率。

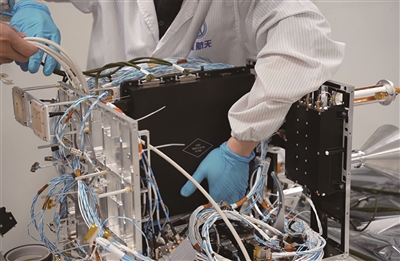

简单地说,传统遥感卫星只是带上了相机和传感器上天,而这颗卫星还带了脑子上天。这是一颗“超强大脑”。地卫智能应急一号拥有大百亿级的晶体管数量,每秒可以执行80万亿次浮点运算。而星上超高算力的实现,得益于地卫二自主研发的星载智能载荷处理单元“弦”,相较于当下在轨的卫星智能化水平,提升数十倍。

打造“太空GPT”

“这样一来,许多智能应用能够在卫星上实现。”温卓明告诉来访者,以往的遥感卫星,只能单纯地获取数据,后期仍然需要人工对数据进行再处理并决策。数据融合难、处理时间慢,一系列过程既耗人又耗时,在执行监测任务、处理应急事件时,往往很难真正发挥“多源立体感知”的效用,反而延误指挥分析的黄金时间。

不同于以往在地面分析处理,这颗卫星在太空就能实时获取、分析、传输数据。“卫星不再仅限于简单的拍摄和数据收集,而是能够实现更加复杂的任务。如做出更准确的气候预测,更快速的灾害响应,更有效的农作物管理等。智能处理和自主学习,以满足日益增长的航天科技需求。”

“有了算法与算力的支持,我们希望公司能为各个行业用户提供星上解决方案,进一步实现行业数字化变革。”温卓明相信,地卫二的计算机图像视觉处理技术能打造出“太空GPT”的雏形。

目前,地卫二已开拓全球40余个国家的市场,客户遍及中国、中东、北非、东南亚以及南美区域。未来,地卫二还将聚焦85个应用场景,迈出向全行业应用的探索步伐。

低调内敛,“星”随“弦”动

卫星数据虽然是数字信息的主要供应源之一,但是在以往的处理过程中往往显得笨重且耗时。经历了数十年的发展,哪怕是“智能遥感”概念提出已经10年,卫星影像处理仍旧要面对步骤繁多、各环节协同能力弱等“老大难”问题。

浙大的创业者们,有鲜明的特点,低调内敛,不擅长社交,却默默扎根。经历过卫星行业的多次变革,地卫二团队曾给笨重的卫星“减肥”:摒弃繁杂的自制单元,率先采用更轻、更可靠的工业化组件。他们打磨出了国内第一颗微小卫星,并发射上天。站在智能卫星变革的行业节点上,他们也做好了准备,这一次将为数据处理过程减负。

“前所未见,只为远见。改变往往从意想不到的地方开始。”温卓明表示。地卫二在卫星上部署领先的AI平台,直接完成数据采集、数据处理、数据分析等过程,改变了当前卫星数据及信息获取流程。

地卫二“星上入驻”计划也随着“弦”Edge AI平台同时开展,支持行业伙伴参与地卫二的太空联合探索与开发,共享星上算力,共同深耕卫星应用,共同引领行业变革。

02

温卓明:开启“放卫星”的梦想

03

没有什么比从太空中看芸芸众生更有远见了。

地卫二使用基于高达数千万平方公里图像的AI算法进行自动云检测,保证所传照片清晰度高、云量少。该算法还可以检测飞机、船舶、汽车、建筑、大规模种群等不同物体,实现对这些关键目标的主动侦测和分析。

温 卓明

Wen Zhuoming

地卫二创始人兼首席执行官。浙江大学98级信电系校友,曾经担任中兴通讯副总裁。已经财富自由的他,在四十不惑之年,依然抱有创业的激情和梦想。在通信网络基础设施做出了一番成就之后,他想到天上去看一看,于是毅然决然开启了自己“放卫星”的梦想。