乌镇景区。

音乐肢体剧《天生傲骨前传》。

“古镇嘉年华”表演。

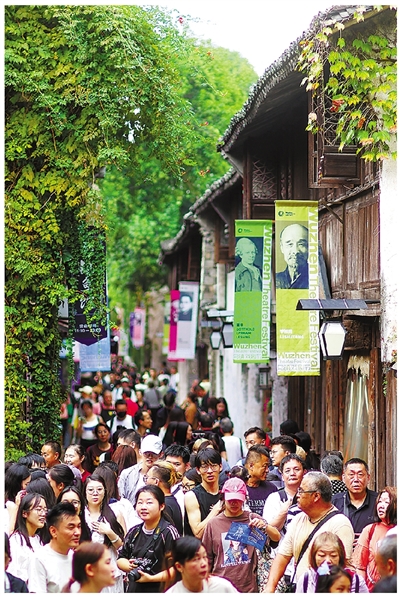

乌镇人头攒动。

记者 邱丹晨 张世新

秋天的乌镇,不仅是一幅水墨画,更是一方流动的舞台。

挂满大街的剧目海报,街巷、河岸边的精彩表演,“古镇嘉年华”的旺盛人气……随着第十二届乌镇戏剧节的启幕,全国各地的戏剧爱好者涌入这座千年水乡,乌镇再次成为一个巨大的文化引力场。

在乌镇,观众不只是“看客”,他们还可以追随街头艺人的脚步在巷弄间穿梭,甚至可能被邀请成为演出的一部分。这种沉浸式的文化体验,正悄然重塑着乌镇的文旅生态与消费逻辑。

从“观演”到“入戏”

本届乌镇戏剧节以“扶摇”为主题,自10月16日至26日,持续11天。

在戏剧演出大本营西栅,一共有来自10个国家的25部特邀剧目在各大剧场上演,蚌湾剧场的“青年竞演”单元更是佳作频出。

与西栅仅一路之隔的北栅,有一处现代工业风格的红砖厂房。这里原为建于20世纪60年代的乌镇粮仓,2017年被改造为具有综合功能的展示空间。戏剧节期间,多个风格迥异、形式新颖的艺术作品在粮仓各个空间内次第上演。

如果说西栅是古典的、盛大的戏剧盛宴,那么北栅则更像一个前卫的、探索性的实验剧场。在粮仓7号馆,由音乐唱作人阿朵导演并主演的音乐肢体剧《天生傲骨前传》,以充满原始力量的歌声和肢体语言,诠释着人和自然万物的共生关系。观众与舞台咫尺之隔,不仅能看清演员每个细微的表情,还能感受到他们呼吸的起伏与起舞时空气的震动。

“喜欢粮仓的氛围,简单纯粹,没有阶梯和分隔,大家就这么围坐着,可以和演员们有更多的互动。”来自上海的大学生戏剧爱好者谢薇说,这种打破“第四堵墙”的互动体验,非常吸引她。

“戏梦粮仓”单元总策划杨婷告诉记者,这个单元的特点之一,在于戏剧与当代艺术的对话和共创,就像是在“特邀剧目”和“青年竞演”中搭建一座桥梁,“这种专业创作与特殊空间的结合,是‘戏梦粮仓’最核心的魅力。”

作为一名导演、演员,杨婷从乌镇戏剧节初创时期便深度参与,伴随、见证着戏剧节的成长。2014年,她带着《开膛手杰克》亮相“特邀剧目”单元。2016年,她开始担任“青年竞演”单元的评委。

“我们希望给那些刚起步但充满潜力的年轻人提供更多机会,让他们可以在不同的空间发挥创意,不受任何形式上的限制。”谈及戏剧节对年轻人的意义,杨婷用“夜路上的灯”作比——它让怀揣梦想的年轻人始终看得见希望。

剧场内外,消费正酣

在西栅“灵水居”一旁的空地上,法国“走调剧团”的“喇叭筒之声”音乐巡游表演吸引了不少人驻足观看。三名艺术家用自制的乐器构筑出一个奇幻的声场。音乐时而低沉婉转,时而轻快明亮,让在场观众都不由自主地沉浸其中。

这是“古镇嘉年华”单元的一幕。今年这一单元汇聚了89个团队的117个节目,共有711名演员参与,涵盖巡游、舞蹈、戏剧等多种艺术形式,将街头、广场、桥边变为表演场地。观众不需要买票进剧场,便可成为街头戏剧的参与者。

挖掘戏剧艺术交流的巨大潜能,让戏剧活动不断延展剧场魅力,一直是乌镇戏剧节的思路之一。乌镇戏剧节的发起人之一黄磊曾说:“在城市里看戏剧,走出剧场的那一刻你就回到了现实;但在乌镇,离开剧场,戏没有结束,梦也没有结束,转身便投入更大的狂欢之中。”

当夜场剧目演出散场,乌镇的夜晚并未沉寂,各种冷暖色调的点、块、线状灯光相互辉映,遍布景区的“深夜食堂”和酒吧迎来了又一波高峰。

“我是第二次来乌镇看戏了,今年买了5部剧的票,还参加了‘子夜朗读会’。第一次在景区里过夜,白天和晚上的氛围确实很不一样。”戏迷小阮刚从剧场出来,便循着地图拐进了西栅一家酒吧,点上一杯饮料,和刚认识的朋友讨论剧情,他觉得自己的观剧体验被延长了。

在乌镇,看戏不再是唯一的目的。今年,戏剧集市迎来全新升级,从过去的北栅转移至西栅景区的腹地——运河沿岸,音乐、装置、阅读、展览、快闪、市集、美食……深夜里,光影浮动,勾勒出一幅鲜活且热烈的艺术与生活交融的画卷。

乌镇景区工作人员介绍,每年戏剧节举办期间,虽不是旅游旺季,但景区客流量均高于平时,还带动了“夜经济”。在“处处皆景,时时有戏”的氛围中,他们把消费延伸到演出票之外的各个角落。

“戏剧乌托邦”何以生根?

从首届戏剧节的“蹒跚起步”到如今亚洲最具影响力的戏剧节之一,12年间,乌镇戏剧节已从一个节庆活动升级为一种现象,吸引了上百万名观众参与其中。当人们感叹于“戏剧乌托邦”的繁荣时,不禁会好奇,乌镇这片江南水乡何以成为戏剧生长的沃土?

在10月17日举行的乌镇戏剧节“小镇对话”中,面对观众有关戏剧节商业性的相关提问时,黄磊表示,乌镇戏剧节首先是一个独立的艺术活动,同时也离不开当地政府和企业的支持。

在乌镇,艺术理想与商业现实并非一道单项选择题。以陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉为核心的创始团队,从剧目遴选到街头表演,从场馆设计到服务细节,均保持着艺术活动的“独立性”和一定的“调性”。

网络上,不少网友自发地将乌镇称为古镇版的“主题乐园”,原住民化身为“NPC(非玩家角色)”,所有的商铺都被纳入景区统一管理。这一戏称折射出大众对乌镇成熟运营模式的认可。戏剧节期间,乌镇景区内的酒店、民宿一房难求,价格虽显著上浮却依然爆满。戏剧节不仅带来了门票收入,还带动了景区内餐饮、文创等消费,形成了可观的商业回报。

“目前,旅游已进入大众化时代,而真正能让游客有所得、有所悟、有所留恋的是文化。只有将文化消费导入运营,才能让文旅小镇的生命持续下去。”乌镇旅游股份有限公司有关负责人表示,乌镇戏剧节的举办,预示着乌镇景区逐步向“文化旅游”转型。这些年,乌镇除了举办戏剧节,还举办艺术展、未来视觉计划等,将一次性的观光客转化为追求深度文化体验的回头客。

正如乌镇戏剧节发起人、主席陈向宏所说,“‘扶摇’不是平地起飞,而是一层一层地往上,不断超越自己,把高品质的服务、古镇的环境和戏剧艺术融合在一起,精心打造美好生活的乌托邦。”在这座千年水乡的舞台上,戏剧永不落幕,而关于文化如何持续滋养一座小镇的故事,仍在续写新篇。