制图:王璟

葛彩虹 叶庆平

文化乃国家之魂,乡村则是文明之根,滋养着民族的沃土。习近平总书记始终将乡村文化振兴置于治国理政重要位置,乡村文化振兴是农业农村高质量发展的铸魂工程,发挥着基础性、引领性作用。乡村博物馆,承载着五千年农耕文明的深厚底蕴,不仅是乡村振兴的文化引擎,更是国家文化战略在乡土中国的生动实践。

杭州市余杭区百丈镇立足乡村实际,先后制定落实“乡村博物馆+”黄金10条、共同富裕18条等政策,推动建成10家乡村博物馆(文化馆),这些博物馆串联起农耕文化链条,有效带动乡村文化产业的创新发展,促进了乡村文旅融合,推动了集体经济壮大,实现了村民的增产增收,为乡村振兴注入了新的文化动力。

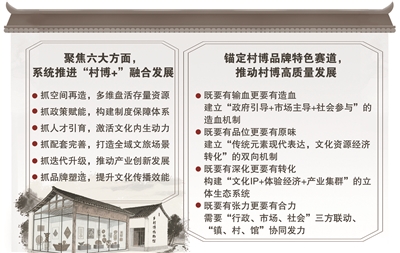

聚焦六大方面

系统推进“村博+”融合发展

2022年以来,百丈镇以打造“乡村博物馆第一村”为目标,聚焦空间再造、政策赋能、人才引育、配套完善、迭代升级、品牌塑造等六大方面,系统推进了“村博+”融合发展模式,成功建成了10处特色文博场馆,逐步形成了“文化IP+产业集群”的鲜明发展格局。2024年,百丈镇村博集群经营性收入4000万元,接待游客32.3万人次,带动民宿、农家乐增收超300万元,实现了“文化驱动、产业富民”的良性循环。

抓空间再造,多维盘活存量资源。资源盘活是乡村博物馆建设的基石。百丈镇勇于创新,积极探索空间再造的新路径。一是巧改闲置资源。通过梳理规整废弃竹拉丝厂房、闲置民居、老旧公共空间等“沉睡资产”,为乡村博物馆建设提供物理空间保障。二是智改投入模式。创新推行“财政引领+社会协同”多元化投入模式,整合城乡风貌提升、未来乡村建设专项基金,促进老旧空间焕新升级。三是精改运营模式。构建“专家引领+自主实施”协同体系,既引入专业团队把脉献策,又激发各馆内在活力,成功塑造特色改造典范,达成“旧貌换新颜,老馆展新姿”的蜕变效果。

抓政策赋能,构建制度保障体系。政策支持是乡村博物馆建设的重要保障。百丈镇构建“承接—制定—兑现”三位一体的政策保障体系,推动村博建设可持续发展。一是充分承接上级政策。设立政策转化小组,编制适配政策清单,精准衔接省市政策资源,将上级优惠与镇域特色深度融合,达成精准对接。二是靶向供给特色政策。创新出台“乡村博物馆+”黄金10条、共同富裕18条等专项政策,在关键环节精准扶持,释放政策红利。三是多维释放政策效能。以“政策兑现率100%、主体满意度100%”为目标,定期筛查符合条件的运营主体、研学机构等,确保各类政策“应兑尽兑、能兑快兑”。

抓人才引育,激活文化内生动力。人才引育是乡村博物馆建设的活力源泉。百丈镇以“引育用”三维联动为抓手,构建了一条涵盖“高标准招引、本土化培育、价值化反哺”三个环节的人才生态链。一是筑巢引凤聚英才。启动乡村博物馆全球合伙人计划,锚定“自带流量、自带资源”的高标准,成功引进了包括漫画大师蔡志忠、省级非遗传承人郑芬兰、浙江大学原教授张放等在内的12位既具备乡村运营能力又自带流量的文化名人。二是因地制宜育英才。创新链接“文化特派员”“文化人才”等制度,建立“需求库、资源池、匹配网”,通过设立大师工作室、非遗工坊等平台,进一步做大做强村博人才库。三是打造舞台用英才。通过“名人效应+专业运营”联动模式,建立“大咖指导+村民参与”协同机制,以举办300余场文创制作、非遗展演等文化活动为载体,实现“专家迭代发展、村民参与共建”,走出人才振兴与乡村振兴同频共振的特色路径。

抓配套完善,打造全域文旅场景。配套完善是乡村博物馆建设的战略支撑。百丈镇统筹实施“硬件提质+软件升级”发展理念,打造四季全域文旅场景。一是完善基建强筋壮骨。投入专项资金推进溪口村小城镇有机更新,精心优化博物馆主题街区布局,实施百丈溪生态修复、四季花海景观营造及市政绿化升级等项目,营造“一街一景皆画卷,四季风华展新颜”的生态美学氛围。二是数字赋能破壁升级。博物馆智慧导览系统成功构建了“指尖上的文化客厅”,全年线上服务突破2.5万人次,显著提升了游客的参观效率和满意度。三是丰富业态聚沙成塔。通过“展陈参观—文化体验—休闲消费”全链条贯通,成功引进乡村特色餐饮、休闲娱乐等商业业态,形成场馆建设与配套设施的良性发展态势。

抓迭代升级,推动产业创新发展。迭代升级是乡村博物馆建设的持续动力。百丈镇积极寻求村博建设与乡村产业发展的结合点。一是贯通研学线路。实施“文化深挖+IP赋能”产业驱动战略,聚焦文化内涵提升与共富价值转化,通过串联10家场馆构建文化体验矩阵,编设4类特色研学课程,打造3条“村博+”主题研学黄金线路,构建“千年文脉活起来,乡土记忆火起来”格局。二是深挖文创潜力。通过创新“直播电商+文创开发”的融合模式,蔡志忠漫画博物馆单月直播销售额成功突破500万元大关,而传梭博物馆则研发出“加油鸭”“无废龙”等一系列非遗手作产品,有效带动了村民日均增收160元,生动演绎了“老手艺遇见新经济”的华丽转型。三是焕新共富图景。实施“文化润乡”“村博富民”工程,构建“场馆联营—特产联销—收益联享”的共赢机制,2024年旅游收入实现了60%的大幅增长,有力推动了周边民宿及农家乐的增收,超过300万元。

抓品牌塑造,提升文化传播效能。媒体宣传是乡村博物馆建设的传播纽带。百丈镇通过多维度品牌传播的宣传策略,不断扩大村博知名度、影响力。一是明星引流破圈。携手影视公司,导入流量明星、网红达人化身文旅“推荐官”,以“粉丝经济+文旅经济”双轮驱动,推动“网红效应”转化为“共富动能”。二是媒体放大声音。联合浙江日报成立全省首个“媒体+政府”人文乡村研究站,构建全矩阵、多媒介传播体系。三是塑造鲜明画像。聚焦打造“乡村博物馆第一村”核心IP,制订品牌发展规划,构建传播推广矩阵,运用“超级符号+文化叙事”策略,持续增强“乡村博物馆+”品牌影响力。

锚定村博品牌特色赛道

推动村博高质量发展

在高质量发展建设共同富裕示范区的新征程中,百丈镇锚定村博品牌特色赛道不动摇,创新探索文化赋能、村博驱动、共富转化的发展模式,为新时代乡村高质量发展、缩小“三大差距”初步提供了系统性解决方案。

推动村博高质量发展,既要有输血更要有造血。乡村博物馆大多是社会力量办馆,单纯靠政府资金输血难以为继,更多要靠多方主体共同努力构建可持续发展模式。要建立“政府引导+市场主导+社会参与”的造血机制,通过培育村博经济生态圈,鼓励村博场馆开展研学教育、文创开发等经营性活动,形成“文化资源-文化资产-文化再生产”的良性循环。

推动村博高质量发展,既要有品位更要有原味。乡村振兴应建立“传统元素现代表达,文化资源经济转化”的双向机制,实现文化传承与产业振兴的辩证统一。在各村博聚焦提升自身文化内涵的品位基础上,更要做好村博的在地化结合,通过挖掘本地文化内涵、融入本地乡村元素、吸引本地村民参与,实现文化在地传播与经济在地产出的双赢。

推动村博高质量发展,既要有深化更要有转化。乡村资源转化需要突破单一业态,构建“文化IP+体验经济+产业集群”的立体生态系统。一方面要通过藏品研究、展陈创新、数智建设等措施纵向深化村博的专业水平,另一方面更需要注重横向拓展村博的价值链条,积极开发生态研学、亲子团建活动等融合业态,形成以馆聚人、以人兴产、以产富民的良性循环,切实将文化资源转化为促进乡村振兴的新质生产力。

推动村博高质量发展,既要有张力更要有合力。以乡村博物馆推动乡村文化振兴是一项系统性工程,需要“行政、市场、社会”三方联动、“镇、村、馆”协同发力。镇级要强化政策供给与服务保障,统筹文旅配套设施建设;村级要搭建“场馆-村民”的沟通机制,以就业岗位提供、乡土特产销售等方式增强群众获得感,形成乡村振兴发展新格局;博物馆要放大馆长的示范引领作用,培育兼具专业素养、运营能力的复合型人才。

(葛彩虹,中共杭州市委党校经济学教研部副教授;叶庆平,中共杭州市委党校2025春季中青一班学员)