任 轩

从历史深处走来的江涨桥,远不只是简单的实体建筑,它已经从一方地标升华成河流与城市共生的文化象征之一,又仿佛一条无形的线,织就一张庞大的关于大运河和杭州城的文脉之网,使运河记忆和杭城故事相互应答,肝胆相照。

一夜到江涨

流经江涨桥的河,古称下塘河,今名杭州塘。尽管它直到明代才正式成为运河主道,但在北宋已经熠熠生辉。

十多年前,我读南宋何薳的《春渚纪闻》,其中一则故事,令我惊悉在北宋时期,竟曾有过将运河杭州段往城西南改道的设想。

元祐四年(1089),苏轼到杭州后,其友侯临(字敦夫)在赴信州(今江西省广信区)就职前,向他呈交沟通钱塘江与大运河的规划建议,内有两种方案。

方案一:“自富阳新桥港至小岭,开凿以通闲林港,或费用不给(ji),则置山不凿,而令往来之舟般(按:通“搬”)运度岭,由余杭女儿桥港至郡北关江涨桥以通运河。”

方案二:“自龙山闸西出,循江过六和寺,由南荡朱桥港,开石门平田至庙山,然后出江道二十里,至富阳。”

这份规划,史称“回江之利”。侯临既通水利,又是杭州人,其规划极具可行性。

苏轼《杭州故人信至齐安》最后写道:“还将梦魂去,一夜到江涨。”此诗写于他谪居湖北黄石时期,早于收到《回江之利》好几年。诗中,他将江涨桥和西湖相提并论,意味着江涨桥在他笔下,不仅是地理坐标,更是文化象征。

那么第二次为官杭州,且担任的是一把手(知州),苏轼选择了哪个方案?

从北宋之后龙山河的实际状况反观,方案一显然更具前瞻性。此方案的入江口位于钱塘江潮不常波及之处,巧妙避开了江泥江沙对运道的侵扰,还能利用山江的落差和山中储水对冲淤泥沉沙,保障运道畅通。

然而,该方案即便放在今天,实施难度也不小。抛开征迁问题,采用该方案,必须开山破土,降低河道标高,才能畅通舟船,使商民免受日夜转搬货物之苦。这是该方案的核心要义,既是目标,更是底线。

而该方案工程规模极为浩大,费用也极其高昂之处,还在于一旦决定开山,便需大规模动工。充分调研后,权衡利弊,苏轼选择了方案二。

事不宜迟,他也马不停蹄,一面在杭州铺垫舆论,一面奋笔疾书撰成《乞相度开石门河状》,附上侯临起草的规划一并上奏朝廷。据说,朝廷准奏了。但施工未及开展,苏轼就被调往京城,继任者另有打算,此事就此搁置。

何薳对此感叹道:“遗患至今,往来者惜之。”

侯临的第一个方案,虽受限于当时条件未能实施,却在八百多年后,又遇到知音。

1958年,杭州市编制第二轮城市规划时,把1953年第一轮城市规划中的四堡出江线,调整为转塘出江线,具体路线如下:

从拱宸桥向南在大关桥附近向西经余杭塘河再向南到留下,穿山到转塘附近出江,可以引富春江淡水补充运河水源,综合解决航运、灌溉、城市给水排水问题,并在闻家堰修筑拦河坝。大运河及拦河坝建成后,使浙西浙东、内河外海连成一气,对航运水利极为有利。

这条路线与“回江之利”第一方案基本一致,但最终也被放弃了。

城市要繁荣,江河必须沟通

历史上,钱塘江通过龙山河、中河与城北运河相连,龙山河虽采取过置闸阻挡泥沙的做法,但一旦疏于清淤,舟船就无法通行。而在城北,京杭大运河船只长期只能到湖墅德胜坝,无法直接驶入钱塘江。有时候货物的驳运,竟然需要一个月甚至更长时间。这也是城南城北之所以形成两大货物集散地的深刻原因。

近代,虽江墅铁路曾承担部分接驳任务,但运输大宗货物,水运的优势依然无可替代。一面是江河不能直通的弊端,一面是生产力不断发展的需求,两者的矛盾日益凸显。而水运衰落,沿河沿江商业区的发展也将受限,从而必然拖累近代杭州的城市化进程。

因此,城市要繁荣,江河必须沟通。

自20世纪初,关于江河沟通规划的运河选点,便重点考虑两个地方——拱宸桥与江涨桥。这两处皆位于宽阔通畅的大运河上,既承载着深厚的历史地理记忆,也寄托着未来水运发展的期望。

20世纪30年代初,浙江省积极谋划江河沟通工程,中外水利专家共同参与。奈何抗战爆发,只好搁置。当时关于沟通路线,主要声音有两种:一是“拟在杭州市东部辟平地约十四公里与钱塘江贯通”,大致走向为从拱宸桥北挖新河连接上塘河再开新河通钱塘江。二是整治旧河道,从闸口处入江。

1951年10月,浙江省提出江河沟通设想,并组织专家踏勘。此后二十余年间,方案在反复研讨、论证与实践摸索中历经多次调整,几经波折,直至1977年才确定方案:入江地点在综合考量转塘、闸口、五堡等原备选方案后,调整为自卖鱼桥起,途经艮山港,最终至三堡入江。工程全长11公里,其中需新开航道6.2公里。

1978年,这一沟通工程正式动工,但次年因响应全国清理基本建设项目会议精神而按下暂停键。1983年11月12日工程复工,1988年12月31日竣工,历时61个月,最终被誉为:“双流奇汇,伟业万古。”

值得一提的是,卖鱼桥紧挨着江涨桥。江涨桥是杭州早期城内外水系的枢纽点和地标,也是这条运河在明代北新钞关设立以前的起讫点标志。或许是基于这样的历史地理积淀,江涨桥区域始终是上述规划的共同焦点。

“运河”二字在杭州历史上的首秀

苏轼虽未能实现沟通江河的梦想,却为杭州运河史开启了一个韵味悠长的序章。“运河”二字在杭州历史上的首秀,江涨桥在汉诗中的初次亮相,均出自苏轼笔下。前者源于《乞相度开石门河状》,后者出自《杭州故人信至齐安》。他的这两篇作品不仅留下了城市水利治理方略,还树起了一个重要的文史界碑。

有趣的是,苏轼既写过江涨桥,也写过香积寺,而江涨桥畔恰好也有一座香积寺。这种巧合,曾引发了一段美丽的误会。

明弘治元年(1488)二月,因海上风暴漂流至浙江的朝鲜人崔溥一行,从三门辗转来到杭州。十三日,他们乘船前往北京,途经江涨桥时,特意到香积寺“打卡”。崔溥在《漂海录》中写道:“寺有兵房吏、典簿吏,寺即东坡所游之地也。”这句话隐约透露出,他们的此举与苏轼之间似乎有着某种微妙的联系。

然而,现存苏轼记游香积寺的诗作有两首,即《与正辅游香积寺》和《游博罗香积寺(并引)》,其中所提及的香积寺,实际位于广东博罗,而非杭州。

因此,崔溥将杭州香积寺认作苏轼笔下的香积寺,显然是一种误解。但是,这一误解恰恰折射出苏轼在当时东亚地区的广泛影响力。因为苏轼和崔溥的故事,江涨桥与香积寺多了独特的意义——超越历史本貌,成为连接过去与现在、中国与东亚的文化符号。

苏轼的诗作,湖墅与博罗两地香积寺的同名之缘,崔溥的特别经历,共同让湖墅香积寺与苏轼建立起了微妙联系。与此相似的,还有江涨桥东,香积寺南,霞湾巷历史上的苏家庙。

江涨桥东,旧有两座苏家庙。据丁丙《北郭诗帐》注释,分别为“里苏家庙”和“外苏家庙”。里苏家庙,主祀失讳,配祀黄庭坚。外苏家庙,主祀黄庭坚,故又称黄山谷祠,建庙之始无考,清嘉庆间曾重修,浙江学政阮元题额。

庙祀黄庭坚,却为何以“苏”为名?清人何琪《黄文节公祠记》中写道:“或云里中苏姓者所建,或云公为苏门四学士之一,其说近是。”

现在霞湾巷最有名的历史遗存是富义仓。富义仓的故事实在太多,我也写过一些,此处不再赘言。20世纪50年代,被誉为“一出戏救活了一个戏种”:浙江国风昆苏剧团的《十五贯》,首演亦是在霞湾巷富义仓旁,即当时的军区礼堂。

演绎出释道交融的独特篇章

江涨桥附近之有佛寺,历史悠久,最早可追溯至南朝。

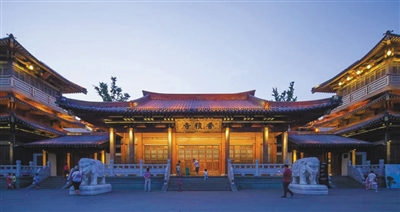

后梁天监年间(502-520),萧衍的宠臣朱异舍江涨桥东的房屋为寺,初名众安寺。此后,寺名几经变更:隋代改称众善寺,唐代先后更名为重云寺、承云寺,宋治平二年(1065)改称化度寺,元初寺毁、元末重建,明代并入香积寺。

这座古寺,还流传着一段真观法师与皋亭神的传奇佳话,演绎出释道交融的独特篇章。真观法师是历经南朝梁、陈和隋三代的高僧,在佛教史上享有崇高地位。他是杭州下天竺寺的开山祖师,主持过龙兴祥符戒坛寺(今天水街道仍存有一座唐代经幢),而众安寺也是他的主道场之一。

传说中,皋亭神曾两次进入真观法师的梦境。首次托梦,皋亭神恳请真观法师讲诵《法华经》,并慷慨布施钱物;再度入梦时,皋亭神请求受净戒,并捐五间屋舍作为佛殿。于是,化度寺旁有了皋亭神行祠:灵惠庙。佛教伽蓝多了位皋亭神。南宋时,皋亭神在杭州的行祠有四十多处,而以江涨桥东的最为著名。

灵惠庙,后来更名为崇善庙,其址约在今大关桥东。近代,崇善庙庙会,是大兜水果鱼行的同业庙会。崇善庙西侧是旃檀寺。此地码头意义非凡,正是康熙南巡时泊舟上岸之处,史称湖墅“旧码头”,同时也隶属于“北新关码头”的范畴。旃檀寺前,曾矗立着一座为康熙六十大寿献礼而特意设立的万寿无疆碑。

皋亭神,不仅是皋亭山的山神,也被奉为运河水神之一,其信仰与杭州的运河文化和山水民俗紧密相连。

倘若说皋亭神与真观之间的传说,既展现了真观法师的德行感化,也反映出释道交融的文化现象早就存在于湖墅地区。那么,另一历史细节不仅揭示了佛寺在世俗生活中的多重功能,也展现了江涨桥区域作为文化与宗教交会点的重要性:南宋漕试场所曾设于江涨桥畔,嘉泰四年(1204),两浙转运司在江涨桥北设立试院,又称运司贡院。在此之前,每回科举考试期间,两浙转运司都是借用江涨桥边的香积寺与化度寺作为试院。

“湖墅”之名从哪里来

苏轼的诗句,让江涨桥在文学史中独占一隅,也成为这座桥最早的“文献”记录之一。在我有限的阅读中,江涨桥一词,最早出现于沈括《长兴集》之《故尚书水部郎中致仕孙君墓志铭》,由此文还可知,北宋熙宁年间,江涨桥已有掌管酒税的机构。显然,这座桥在当时已经成为杭州经济发展的重要节点。

城北区域范围的其他文献记录,也印证了这一意义。隋唐大运河时期,虽然杭州运河的官道在上塘河,但江涨桥一带也是“通商旅之宝货”的交通要地。随着运河商贸的发展,江涨桥区域的税收也不断翻番。北宋熙宁十年(1077),税银2805贯908文。南宋淳祐年间,税银45017贯647文,增长了15倍多。

有水的地方就有桥,有桥的地方就有人家。以桥名集市、名镇村,是运河沿线城市在地名学和商业史中常见的特色,江涨桥亦是其中一例。

江涨桥设镇的历史,迄今已有1037年。北宋端拱元年(988),江涨桥镇与临平镇、范浦镇、汤村镇同时设立,成为当时杭州仁和县四大骄子镇之一。到南宋时期,江涨桥镇市已发展出地跨钱塘、仁和二县的规模,以河为界,形成了东西两市。

南宋绍兴十一年(1141)五月,临安郡守俞俟上奏:“府城之外,南北相距三十里,人烟繁盛,各比一邑,乞于江涨桥、浙江置城南北左右厢,差亲民资序京朝官主管全厢公事。”

这一奏请,使得江涨桥镇跃升为城北右厢,成为南宋临安府一种类似“特区”的存在,俨然城墙外的主城区。

那么,“湖墅”又是打哪里生出来的?民国《拱埠沧桑录》一文在肯定大湖墅地区自南宋以降在杭州不可替代的地位后,写道:“光绪二十年以后,湖州市改称湖墅。”这让我想起《西湖游览志》里的说法:“归锦桥,俗称卖鱼桥,自此而上至左家桥、夹城巷皆称湖墅,俗讹为湖州市。”

显然,这两种说法是互悖的。究竟孰是孰非?两种说法都不当。

“湖墅”之名,首现于明代文献。“湖州市”这一称谓,南宋《三朝北盟会编》《建炎以来系年要录》均有所提及。而在《咸淳临安志》《梦粱录》里则亮相率更高。且举三例:江涨桥镇市,去县八里;湖州市,去县五里;碧沼水池,在湖州市左八郎庙巷;北关门外名北郭市、江涨东市、湖州市、江涨西市……

显而易见,南宋湖州市的范围,横跨如今米市巷、湖墅两个街道的辖区。

此外,陆游曾作《送客至湖州市》一诗,汪元量留下《湖州歌》九十八首。

汪元量之《湖州歌》,曾被误解为是以浙江省湖州市之湖州为名,其实不然。南宋末,元军进逼临安城,大军压境,曾于北新关至湖州市一带驻扎。南宋灭亡,元军胁迫南宋谢太后、幼主、宫女、乐师等到北方,亦是在此地上船。汪元量也是被胁迫的乐师之一,他将一路上的作品取名《湖州歌》,若说不是植根于上述特殊历史背景,实在令人难以信服。

湖州市、湖墅之称,在明代还出现过一个“兄弟”,即湖州墅,在冯梦龙《古今小说》和周清原《西湖二集》中均可寻得其踪影。

三个称谓,宛如三块独特的拼图片,使此地的文化图景充满了别样意趣。而它们之间究竟存在怎样的演变关联,是先出现“湖墅”而后衍生出“湖州墅”,抑或是有“湖州墅”才催生了“湖墅”,如此之谜亦如云端秘藏,令我欲解又不得解,只好聊记一笔。

清代倪璠在其《神州古史考》中提出观点,认为“湖州市”,实际应为“湖洲墅”,依据是此地三面皆有湖,还引用了《尔雅》中“水中可居曰洲墅”作为佐证。乾隆时的《杭州府志》对倪璠的说法予以否定,并指出“湖州”之名源于此地乃是“湖州货物所萃处”。但这一观点,或许仍稍显狭隘。

南宋《梦粱录》载:“然本州所赖苏、湖、常、秀、淮、广等处客米到来,湖州市米市桥、黑桥,俱是米行。”此类说法,并不止此一处,例如南宋周必大《二老堂杂志》有“苏湖米则来自北关”之语。

综合各类文献记载加以考量,“湖州市”这一称谓,无疑是商业繁荣孕育出的独特结晶。倘若非要进一步指出,那么至迟在清乾隆时期,湖州市的涵盖范围,相较南宋时期更为广阔。

因为到了清代,宋元时期的市镇界线在岁月的洪流中已变得模糊不清,索性将城北统称为湖州市,而“市之大,几周二十里”。如果纵向追溯,其沿革脉络却清晰可辨,依次历经江涨桥镇、湖州市、湖墅、湖墅街道几个阶段。

所以,江涨桥,便是今日湖墅的根。在历史长河中,它宛如一枚孕育希望的蛋,缓缓孵化出如今湖墅的繁华盛景。