池来

从前,刚刚抵达一座陌生的城市,沿路总要去找找,有没有书店还亮着灯。后来,和这座城市熟悉了起来,再回来这里,也总想去看看,当时的书店还在不在。

买一本书,或者只是在书店里坐一坐,像是一个不断的念想。不论从前,还是后来,书或书店,都像是我们的一个朋友,旧友得心,新交如意。

当生活半径内可以去看书的地方越来越多,当这些坐落在各处的书店,因主理人的经营态度和处世哲学,在岛台或是陈列书架中保留了更丰富的文化多样性,这些各具精神的书店,多了一些有设计感又时刻把读者放在心里的“秘密”。

逛书店的人,也如雨后蜗牛,春雨竞追风。

杭州的故事,讲不完

去年夏天,同事推荐去逛逛文字里浙版书店,他说,“书好,咖啡也好。”

一入序厅,在第一个岛台,陈列着2024年度浙版传媒好书——一眼看到《形理两全:宋画中的鸟类》《中国大港》《失去的三百年》《有问题的姿势》等熟悉的书封,这些好书即便没有读完整,也都曾在读书版上读到过。

向书店里走,一列落地书架上陈列着浙江籍作家的经典作品。最引人瞩目的就是茅盾文学奖得主王旭烽的“茶人三部曲”,在《望江南》旁,是今年四月刚刚出版上架的《一片叶子落入水中》。

第二个岛台上陈列着的书,都在讲杭州故事,而且,很多都是若想到杭州,一瞬间就会想到的书,《杭州的山》《西湖民间故事》《人间杭州》《杭州啊,杭州》……

在杭州,几乎每逛一个书店,都会发现,书店内有一处岛台,与杭州“如影随形”。

始建于1996年的晓风书屋(体育场店),是我几乎每天上下班都会路过的书店。在一面靠玻璃窗的展台上,总是摆放着书写杭州的书籍。去年春天,这一处陈列着《西湖老照片》《杭州文学地图》《小风小物逛杭州》等;这个春天,这一处摆放着《灵隐清供》等新书。

在博库书城(文二店),以杭州为主题的岛台上,不仅摆放着《西湖二集》《西湖梦寻》《胡雪岩故居》《人间天堂老杭州》《行在杭州》等古代经典作品或是旅行手册,还摆放着西湖申遗、大运河(杭州段)申遗、良渚申遗的相关纪实文学。

在浙江,讲不完的水文化,也融入在文字里浙版书店的设计中。比如,醒目的“之”字,取自王羲之《兰亭集序》中结构最为工整的一个“之”,不规则闪亮的灯箱,好像“曲水流觞”的书卷长河。沿窗而设的阅读区,“云舒浪卷”“层波叠浪”“湖光潋滟”“细浪漂漂”“秋水回波”都来自南宋画家马远所绘《水图卷》中的水文景观,这些都曾是闪耀浙江的文化因子。

知识的世界,无远近

大众书局中西书屋位于浙江大学紫金港校区。店长周女士,在来大众书局中西书屋应聘前,已有七八年的书店工作经验。她信心满满:“从一开始,我们就在对标北京万圣书园。”

北京万圣书园创办于1993年,这家书店被书友口口相传的迷人之处,除了书,还是书。有读者写道,“万圣书园特有的书店气场,满足了我对书店的全部情感。”

也是一个春天,在北京出差,抓紧完成工作任务后,去万圣书园看书,寂静的书店里,有人在低声朗诵,我假装看书,悄悄凑近去听,他在用英文默背英国诗人狄兰·托马斯的作品,《不要温和地走进那个良夜》。

很难描述,这一瞬间,书店所给予我的具体是什么。但是,至今,我仍被这白炽灯的光芒鼓舞,也许这就是走进书店的意义。

周女士讲到,书店隔壁就是浙江大学中西学院。“高校老师对新书更新的频率要求比较高,刘东院长也会经常来书店,有时还带上友人一起”,像是时刻都要默默地努力,卓有成效地与世界保持旗鼓相当。

在大众书局中西书屋一进门的地方,陈列着“新书推荐”和“畅销书排行榜”。每一个榜单都有50本书。周女士说:“这50本书,我们几乎每周都要大调整。”

周女士讲,除了自己供职的书店,她还喜欢晓风书屋,“我们和晓风书屋都是以经营人文社科书籍为主的书店,在一个城市,有‘气候’相似的书店,觉得很踏实。”

晓风书屋(体育场店)也有两张书榜,其一,是贴在收银台附近的月度畅销榜,其二,是大门正面的新书推荐。

我对照了这两家书店的畅销书榜,都有李飞飞的《我看见的世界》。

晓风书屋在新书推荐中,推荐了余华作品《世界上的迷路者》。手写推荐卡片上写道:“我们都是这个世界上的迷路者,都是按照自己认定的道路寻找方向。”

在文字里浙版书店,也在推荐这本新书,在新书《世界上的迷路者》旁,摆放着与书封同款的帆布袋,以及余华的更多作品。每一本书都是这样庄重地一言不语,但是从这经过时,总会忍不住停下脚步,翻开,读吧。

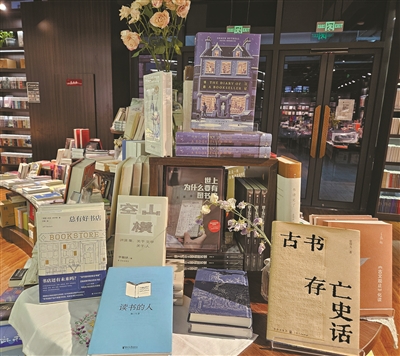

在大众书局中西书屋,做书籍的主题设计也有自己的“时令”,“世界读书日”前,书店专门做了和读书相关的展台,陈列着《总有好书店》《读书的人》《古书存亡史话》《阅读是一座随身携带的避难所》《书太多了》《书读完了》等数十种书籍。在文字里浙版书店和博库书城(文二店),都有春天主题的展台;在我最近所逛过的所有书店中,几乎都有哪吒主题的展台。

这些书店像是收纳时光的魔术师,若你好奇一根羽毛,书店和书早已经准备好去回答,鸟儿最后飞去了哪里。

无条件的坦诚,字里见

春节假期归来,开工前,我先去文字里浙版书店看了一会儿书,这感觉就像热气球升空前,先预热温度一样,我想在阅读中回到理想的工作状态。

一进书店,眼及之处,总有软绵绵、柿子形状的毛绒玩具,一派喜气,想捏一捏,靠一靠。还有一个雨天,也是去逛书店,看到有考拉毛绒玩具,挂在书架上,憨态回眸;白色的小猫,藏在书架上;还有粉色的小老虎,探头张望,这一个小区域像是《红山动物园是我家》。

从前人们看书,大多是源于知识改变命运,渴望学习。如今,来逛书店的人们,当然仍是想要读书,但更多的人会在意,书店是不是“知心”;即将与我相遇的这些文字,是不是我所期待过的。

于是,书店的人情味,像是度量衡上的新刻度,不容小觑。

在杭州的书店,牡蛎书店拥有很多笃定的读书人。书店负责人吴女士讲,前不久,在书店办了一次与失眠有关的读书会,共读《睡不着的那一年》。同时,这也是一次写作活动,参与的读者朋友分享、讨论各自的文章。“在这样的语境中,大家几乎完全敞开了心扉,投以真诚,书店能作为一个彼此信任、支持的场所,这让我非常感动。”

很多来过牡蛎书店的读者,都会记得一只名叫“烧麦”的小猫。今年1月14日,牡蛎书店在微信公众号上,发布了一条讣告,“烧麦”离世。这篇文章阅读量近8000,比平日里发布的讲一本书的推文或者活动公告,更让人关注。

在牡蛎书店,关于猫的书有朱天心的《猎人们》,还有三本大小朋友都适合看的绘本。但是,在这个时刻,不论是不是读过这些书,书店里的小猫,逛书店的人和书店主人都不再是你、我、他,而是温暖的、心有所系、被拨动心弦的我们。

世界很忙,我们这座城市的书店,也像乐队声音碎片唱过的《黄金时代》一样,“只有滚动的石头,才能不长青苔。”