开展青少年爱国主义教育基地教学活动。

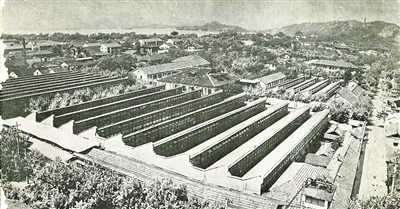

20世纪60年代的都锦生丝织厂

老厂房一角

第一份国礼的主要设计师倪好善大帅

都锦生织锦博物馆正在举办《外事国礼展》

亚运国礼《锦绣浙江》现场展示

G20峰会国礼《丝绸之源》

曹晓波

杭州都锦生丝织厂,历来是中外嘉宾到访杭州的必定参观之地,按时下新潮说法,是“打卡地”。

都锦生织锦曾代表杭州传统织锦工艺参加1926年在美国费城举办的世界博览会,一举荣获金奖;1929年参加首届西湖博览会,荣获特等奖和优秀奖;在1979年、1982年、1984年多次荣获国家金质奖、银质奖。都锦生也于1990年和2010年先后二两次被国家内贸部和国家商务部认定为“中华老字号”。

都锦生还是国家标准《织锦工艺制品》的起草单位之一,由都锦生申报的《杭州织锦技艺》更是被列入了国家级非物质文化遗产代表作名录。在百余年的都锦生厂史中,产生了有别于他厂的丝绸文化,譬如以下要说的轶事。如同一条河流中翻腾的浪花,它们是这个百年老厂璀璨的折射。

一幅织锦画,几多外交情

百年时间,都锦生的织锦越走越远,生产工艺也今非昔比。

但都锦生人有时还坚持用传统工艺设计生产,大多为纯手工制作,一般产品都要经过58道手工工序才能完成,由于做工精致、色彩瑰丽、质地细腻、手感丰满、极富民族特色等特点,被誉为神奇的“东方艺术之花”。

在都锦生厂的档案中,从1953年被国家列为重点外事接待单位起,截至2014年8月,有多达122个国家和地区的元首和政要来访。同时,都锦生织锦就经常作为国礼送给外国贵宾。因为它是我国最具代表性的传统名锦之一,也是杭州丝织业的一张金名片。

其中,1971年中美两国的“乒乓外交”,继而打开两国友好往来的大门,也有都锦生厂的一份功劳,极值得一说——

那一年4月,第31届世界乒乓球锦标赛在日本名古屋举办。中国乒乓球代表团结束一天赛事,上了接送大巴。车子正要开时,一个长头发的美国乒乓球运动员迅捷地登上了车,这一举动,令车上的人一时都呆住了。上错车的美国运动员很尴尬,但下车已经来不及了。上海市文史研究馆文史双月刊《世纪》杂志曾刊登中国乒乓球运动员郑怀颖的回忆:“我坐在靠右的前排,清楚地记得庄则栋是从左边起身走上去的,并送了一个杭州织锦。……科恩肯定知道庄则栋是三届世界冠军,激动得用手比画着。车上也有翻译,说了几句友好的话。”

庄则栋送出的正是都锦生厂制作的黄山风景织锦,中美友好往来的序幕,就此拉开。

中美建交以后,往来频繁。1998年,都锦生公司接到外事通知,要赶制一幅人物的织锦画送给美国来访者。这织锦画的制作任务很紧急,只给了三四天来完成。都锦生厂连夜落实意匠分解,分工合作,按时交出了令对方十分满意的织锦画像。一个多月后,都锦生公司收到美方发来的感谢信,信的抬头写的是“王中华总经理”,信中说,“我们此次中国之行,十分愉快,对于中国人民给予的热情好客,我们深表感谢。我们一家人感谢您的细致周到,并致以最美好的祝愿。”

都锦生丝织厂这一种对外展示的骄傲,最值得一说的,是周恩来总理对该厂倾注的关爱。从浙江省外事纪要中看到,仅1957年,周总理就陪同外宾三次来到都锦生丝织厂参观。

家门口的盛事,都锦生当仁不让

2016年,杭州召开G20峰会,都锦生公司又接到了一份国礼大单。公司当即制定了六个礼品方案,最后敲定由织锦大台毯加四只靠垫组成套件,装盒作为国礼,定名“丝绸之源”。

相比以往的制作,G20峰会国礼的设计更有特色,更有难度:第一、需要赠送的贵宾人数比较多;第二、是在家门口召开,必须更能体现杭州的特色;第三、在图案中要考虑到不同的宗教信仰;第四、要经历严格的审核,一旦真正确定,留下的时间比较紧张。

这是一套古色古香的织锦,台毯宽138厘米,长192厘米,采用五重织锦,通过提花工艺,以经纬线交织出古老的种桑、养蚕、练丝、络丝、染色、整经、整纬、攀花、剪帛、出使西域、跨海贸易等画面,完整地用织锦手法介绍了丝绸的生产过程和通过丝绸之路开展对外贸易的悠久历史。

值得一提的是,《丝绸之源》织锦台毯在织造过程中共用到经线1.6万余根、纬线2.3万余根,并运用了都锦生特有的棒刀起法。这些极富民族特色的织锦台毯和靠垫套装组合,色彩瑰丽、织工精细,图案花纹疏密有致,人物栩栩如生。通过传统的杭州都锦生织锦工艺把中国古老的丝绸之路盛况与“一带一路”倡议巧妙结合在一起,充分体现了当代织锦工艺的精妙之处。

之后杭州又迎来了亚运会。

当相关部门人员来都锦生厂洽谈礼单时,按照惯例,先在博物馆参观,并视察生产线。当时都锦生公司正在制作中国十大古代名画系列织锦,如张择端的《清明上河图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》……气势恢宏,古意盎然,惟妙惟肖,令人惊叹。

不过,亚运会礼品要求的浙江元素,却无法体现。双方在接待室坐下来,长时间商讨,最后决定了礼品题材:

一套三幅,表现西湖全景的“春映西湖”,显示运河夜景的“辉耀大运河”,以六和塔为主体、展示浙江精神的“潮涌钱江”,三幅织锦图均为宽86厘米,长207厘米,全套命名《锦绣浙江》。

织锦画是一张特殊的中国文化名片

都锦生织锦画如此受到欢迎,它是怎么炼成的?

织锦是指有花纹图案的丝织品,成品富丽华贵、色彩斑斓,有鲜明的民族特色。早在明代,杭州织锦就闻名全国;至清代,与南京“云锦”、苏州“宋锦”、四川“蜀锦”齐名。

都锦生织锦以装饰性的产品为主,主要分为两类:一类是欣赏性织锦工艺品,品种有风景织锦(彩色、黑白)、丝织画轴、彩色锦绣、丝织人像等;另一类是实用织锦工艺品,色彩明艳,具有民族风格,品种有床罩、台毯、靠垫等。

“融融温暖香肌体,牡丹芍药都难比。钗垂宝髻甚娇羞,花雪飞散青霄里。”当明代唐寅的《宫妃夜游图》呈现在织锦上时,完全可以想象,它会是何等的惊艳。

1926年秋天,在美国费城世界博览会上,都锦生带去了《宫妃夜游图》。在预展时,就立即在参观者中引起了轰动,据记载,“尤其是壁上挂着的那幅唐伯虎古画织锦《宫妃夜游图》,人物栩栩如生,长袖带风,使人们连连惊呼:这真是东方文明的美妙珍品”。独特的中国织锦工艺品最终征服了来自世界各国的贵宾,《宫妃夜游图》一举夺得金质奖章,这也是中国织锦在国际舞台上获得的第一个金奖。

1929年首届西湖博览会,这幅美轮美奂的《宫妃夜游图》织锦又在西湖边葛岭的丝绸馆内展出,还是在专属于都锦生丝织厂的陈列室里。在博览会上,都锦生丝织厂还打出标语:“丝织风景,为最高尚之礼品;公共俱乐场所,请用丝织风景。”

两次博览会的成功,让都锦生织锦声名鹊起。为满足市场需要,都锦生又兴建第二、三工场,并在各地开设营业所,遍及上海、南京、汉口、北平、广州、香港等13个城市,产品远销东南亚和欧美等地。

国礼首选促成的凤凰涅槃

1994年,时任中央档案馆馆长王刚来到都锦生丝织厂参观。王中华厂长在接待时介绍,都锦生丝织画,历来是国家外交礼品的首选,最早可追溯到1949年,毛泽东主席前往苏联时赠送的国礼就出自都锦生。

2002年10月,外交部解密了首批外交档案,王中华恰好去北京出差,他来到北京西山附近的国家档案馆,拿到了开国第一份国礼礼单的复印件。

在这份国礼大单上,赫然前列的就是都锦生织锦画。

都锦生厂也从库藏中找到了丝织画的原始意匠图,下方注明200×310厘米,即宽200厘米,高310厘米。意匠图,简单说就是根据工艺要求,将样图和照片放大,按照组织法图案绘制到意匠纸上,也就是由纵横线条形成小格的特定绘图纸。从织锦画人物的半身照意匠图看,先是将该照片分成了近百张意匠纸,由此绘出上万条的经线、纬线和意匠点,再制作织机提花需要的纹版。因此,织锦画的形象、色彩和光线的完美表现,全在于匠师绘制意匠图的一支如椽大笔上。据当时的省政协委员、匠师倪好善回忆说,实际织出的人物半身丝织画,是“90×60厘米”,即高90厘米,宽60厘米。如今,这幅珍贵的丝织画保留在格鲁吉亚国家博物馆。

时值新中国成立,百废待兴,市场对织锦这种高档品的需求很小,都锦生厂和王星记、张小泉等杭州的老工业“名片”一样,都处于萎靡的状态。那时的都锦生厂在艮山门外,由都锦生的妻弟宋永基管理,员工47人,开动手拉织机17台。“为了完成国礼的制作,匠师、工人加班加点,两位医生带了药箱驻在我厂里……保证我们的健康工作”(摘于都锦生老员工倪好善回忆资料)。

都锦生厂圆满完成了制作国礼的任务,名声再次大振。1954年丝绸业公私合营,“都锦生”的品牌得到保留,几个丝织厂成建制并入,政府又拨予了前清造币厂的旧址,即现在北起凤起路马路中线、南到龙游路,东始武林路、西至环城西路的区域作为新厂址。

凤凰涅槃,名锦再起。

从大学生创业到都锦生公司的辉煌

都锦生厂创始人都锦生先生,首创丝织风景画,是在1921年3月,以他自己的摄影作品《九溪十八涧》为图。都锦生是浙江省甲种工业学校机织专业毕业,留校任教。敦煌学家常书鸿先生曾告诉王中华,当时他和都锦生都在这所学校的校办工厂,做机织设计员。都锦生工作勤奋,后来当了管理员,是工厂的负责人。都锦生后来离校去自办工厂,按眼下说法,是大学生创业。都锦生走后,常书鸿接任管理员。常书鸿先生在去世之前,经常念叨都锦生的好,因为常先生后来去国外留学,都锦生曾经在相当长的一段时间里每月给他寄10块大洋的资助。

一部《辞海》上的丝织品用字,从“ 纟”到“缴”,约有56个,偏旁全是“ 纟”。惟有彩色花纹的丝织,用一个“钅”部首,为“锦”。好锦一匹,其价如金,古人造字,极有讲究。如今,哪怕科技再发达,绚丽多彩的织锦,无论景象,还是装饰,繁复的工序大多得依靠手工。尤其逼真传神的景象织锦,全凭匠师的经验与艺术,就是电脑机器人,也无法完全取代。

王中华说,“我是浙江大学毕业的,在杭州曾经有好几所大学,都称我们的创办人都锦生为校友,这也是一种骄傲。”王中华是“老三届”,在杭州第四中学读高中时,有一天走到环城西路,只见都锦生丝织厂大门外,热闹非凡,都锦生厂的厂牌正被换上“东方红丝织厂”的牌子。王中华是1966年8月参军离开杭州,几年后复员,分配的工作单位,就是“东方红丝织厂”。

王中华一直认为和都锦生有缘分。五十多年来,他亲历过最红火的日子,也身历过最惨淡的经营。在实行企业改制时,王中华临危受命,承担起了都锦生厂股份制改制的重任,走过了一段惊心动魄的岁月。如今,都锦生公司的经济效益年年都在提升。

眼下,如何将这博大精深的织锦艺术,完好地传承下去,也成了王中华的心结。当然,提高工匠待遇是一方面,但重点在于,怎样吸引年轻人,怎样留住人才,怎样融入新科技。

如今的都锦生公司,早已迁往远郊,老厂区成了武林路、凤起路商业圈的核心地段。但是,都锦生博物馆,在寸土寸金的商业宝地,对社会效益依然全力倾注,奉为己责。现在,该博物馆也已成为从学生到党团员,以及普通市民与外地游客参观的爱国主义教育基地。