中国共产党的优秀党员,忠诚的共产主义战士,杰出的科学家,中国科学院资深院士,中国科学院原院长、党组书记,中国科学技术协会名誉主席、原主席,第九届全国人民代表大会常务委员会副委员长周光召同志,因病于2024年8月17日22时55分在北京逝世,享年95岁。

中国第一颗原子弹爆炸前 周光召连夜送上“定心丸”

周光召1929年5月15日生于长沙一个知识分子家庭,从小对自然科学产生兴趣。1937年抗日战争爆发后,其家迁移四川。1941年入南开中学住读,受到良好的数学训练和自学能力培养。

1945年美国在日本投下两颗原子弹,耳闻目睹的事实,改变了周光召原来想学电机的初衷,对核武器产生了浓厚的兴趣。1946年考入清华大学先修班,一年以后以优异成绩转入清华大学物理系。从清华大学毕业后,考取北京大学研究生,进行基本粒子物理学研究。

1957年,周光召受国家派遣,远赴苏联杜布纳联合原子核研究所工作学习。经过近4年的努力,周光召在新兴的粒子物理学领域取得了卓越的成就。

1959年,苏联决定停止协助中国研制核武器,并撤回在中国的苏联专家。得知这个消息,周光召十分气愤,他召集在苏联的中国专家讨论在没有外援的情况下搞原子弹的问题,并自告奋勇致信中国核工业部,“作为新中国成长起来的一代科学家,我们已经做好一切准备承担祖国下达的这项光荣任务”。

1961年,周光召回到祖国,在核武器研究所理论部任职,与邓稼先、彭桓武等人一起,全身心投入到原子弹、氢弹的研制中,从此也开始了他长达19年隐姓埋名的国防科研生涯。

周光召的到来,迅速帮助扫清了原子弹研制道路上的障碍。仅仅一年多的时间,原子弹理论设计工作就顺利完成。周光召协助邓稼先交出了中国首颗原子弹的理论设计方案,随即制造工作展开。

经过两年的努力,中国第一颗原子弹运抵罗布泊核武器试验场。

然而,1964年10月15日深夜,距离中国第一颗原子弹爆炸的预定时间已不足24小时,一封紧急电文对原子弹的设计提出了疑虑。上级希望负责核武器理论物理研究的周光召等人做一个认真的估算:中国首颗原子弹爆炸成功的概率是多少?

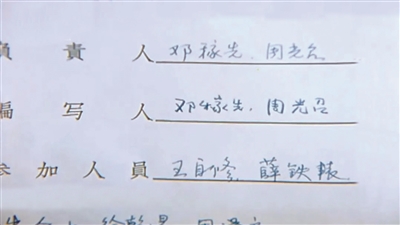

周光召和同事们紧张运算了整整一晚,次日上午将一份联合签名报告送到了周恩来总理的办公桌上。经计算,中国第一颗原子弹爆炸成功的可能性超过99%,除了一些人为不可控制因素,原子弹的引爆不会出现任何问题。

这份报告可谓原子弹爆炸前的一颗“定心丸”。10月16日下午,原子弹在罗布泊爆炸成功,中国正式跨入有核国家行列。

原子弹研制成功后,周光召等科学家又在中央的指示下,紧锣密鼓地开始了氢弹的研究计划。1967年6月17日中国第一颗氢弹的蘑菇云冉冉升起,从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹,中国仅用了2年零8个月。

1999年9月18日,由于在核武器研究方面的杰出贡献,时年70岁的周光召与22位科学家一起被授予“两弹一星功勋奖章”。

然而,每当别人提及他对研制两弹所作的贡献时,周光召显得极为淡然和低调。他说:“无论是原子弹还是氢弹,远不是几个人所能完成的事情,是10万人以上的共同工作。在我看来,每一项工作都很难分得出它是重要还是不重要。如果非要评价我在其中的贡献,我只不过是万分之一。”

周光召,

就是这样一位越了解越崇敬的人

光明日报一位记者在纪念周光召的文章中写道:

第一次见到这位传奇人物,是在20年前。其时,我到中国科技会堂采访,要上电梯时,却被工作人员拦下。这时,站在电梯里的一位白发老人说:“让她进来吧,不要耽误别人的时间。”老人戴一副眼镜、穿着短袖衬衫,花白的头发梳得整整齐齐。虽然电梯中再无交流,却能强烈地感受到他身上散发出的儒雅和温和。

后来我才知道,这位老人,就是周光召。

很多人,初见时惊为天人,了解多了,也觉寻常。但有些人,了解得越多,越会发自内心崇敬他。

周光召,就是这样一位越了解越崇敬的人。

周光召的影响力,不仅仅局限在物理学界,他也是一位杰出的科技事业领导者。周光召曾担任第二机械工业部九院研究所所长,中国科学院理论物理研究所所长,中国科学院院长、党组书记,中国科学技术协会主席等职,以战略科学家的非凡洞察力、对世界科技大势的研判和把握,在人才培养和引进、科技政策改进和调整、国际交流、学科布局和建设等方方面面,为中国的科技事业发展贡献心力。科技部原部长徐冠华曾这样写到,他“在推动‘863’计划和‘973’计划、筹建中国工程院、推进中国科学院学部制度化、设立国家自然科学基金”等一系列重大工作中,作出了不可磨灭的贡献。

周光召是一位有独特人格魅力的科学家,即便不从事科技工作的人,也总会为他所折服。一位曾在全国人大工作的朋友曾谈起这样一件小事。周光召担任全国人大副委员长期间,他曾陪同周光召到美国访问。访问期间,周光召提出要参观一所高校生命科学方面的实验室。校方非常重视这次来访,特意安排了一位科研人员陪同翻译。当时,生命科学还是新兴学科,翻译口中的DNA、表观遗传学等名词,让大家听得云里雾里。发现这个情况,周光召就亲自给大家当起了翻译。“周先生没用那么多术语,说得简洁明白,终于让我们明白了这个实验室究竟研究什么、在做什么。”这位朋友感慨:“从他身上,我才知道大科学家该是什么样!”

这位大科学家,有超越时代的真知灼见。“中国要实现现代化,必须采用新的发展思路,要发挥技术创新和知识经济的重要作用”“要避免评价体系的急功近利,要提倡‘十年磨一剑’的精神,引导科学家从事更具有长远影响和有重大科学意义的工作”……这些论断,如今听来,依然振聋发聩。

这位大科学家,学术上极度严谨、自律。他一直关心理论物理前沿,提出了很多卓越的学术想法,但决不在没有做出实际工作的论文上署名。周光召卸任中国科学院院长后,又被委任其他领导工作,他觉得自己的精力和时间不足以完成具体的研究工作后,就再也没有发表过自己署名的学术论文……

这位大科学家,生活简朴,平易近人。他经常会在讨论结束后,请学生们到研究所旁边的小饭馆“打牙祭”,也会将自己烤面包的“秘诀”传授给别人……

这位大科学家,将他的一生奉献给了中国的科技事业。2011年11月15日,在“973计划”专家顾问组会议上,周光召突发脑出血,昏倒在会场。虽经过几次手术,但人们期盼的奇迹并未发生,他未能再回到工作中……

巨星陨落,长歌当哭。但周光召未竟的事业还在传承。也许,对这位大科学家最好的纪念,就是将他奉献一生的中国,建成科技强国!

据新华社、央视新闻、光明日报微信公众号等